岡倉覚三「日本美術史」現代語試訳

足利時代(その2)

前回述べたように、鎌倉時代の終りごろ、はやくも、可翁や栄賀、明兆たちが宋風の絵を先駆けて描いており、東山時代にはいると、彼らの流れを汲んで、続々と大家が現れる。この時代の有名な画家は、たいへん多い。そのなかで、一流といえるのが14〜5人、二流が38人ばかり。三流となれば、ゆうに170〜80人も数えられる。彼らが、それぞれに、腕を競い合っていたのだ。したがって、この時代の美術を語るのはなかなか厄介である。

まず、僧如拙(拙は雪とも書く)(生没年不明)。九州の人。相国寺にいて、宋元画の絵を作った。応永(1394〜1428)前後から文安(1444〜1449)前後に活躍した人らしい。応永二十一(1414)年、絵を周文に与えた記録があり、また、文安年中に描いたとされる絵があることから、そう推測できる。

僧周文(生没年不明)。如拙の弟子で、この人が現れて、足利時代の絵の流れは二つに別れる。

つぎに秀文(生没年不明)。周文と同時代の人で、明から渡来した(応永31〔1424〕年李朝朝鮮より来日)。「李秀文」「唐秀文」といわれている。大徳寺を根城にした(越前朝倉家の家老曾我氏の婿説あり)。こうして、周文と秀文の二派が生まれた。一方(秀文)は、「骨」に勝れ、他方(周文)は「肉」に勝る、いいかえれば、一方は「筆」に秀で、他方は「墨」に優れるといわれてきた。一般には、雪舟は周文の弟子であると言われているが、絵はむしろ秀文に近いから、秀文派といわざるをえない。

狩野正信(1434〜1530)は、周文の画系と秀文、雪舟の画風を総合した人で、そこが、彼の名手だったところ。のちの探幽や応挙なんかもみんな、当時の画系を総合して大家となったもので、一世を風靡する大家というのはみんな過去の遺産をよく活かし切っているからこそ「大家」なのだ。

啓書記(生没年不明)は、芸阿弥の弟子であるが、画は正信に近い。

蛇足じゃそく(生没年不明)は雪舟の弟子である。

雪村(1504?〜没年不明)は、周文系か、秀文系かどちらに属するのか、これは大きな問題である。彼の画風は雪舟と能阿弥の流れを汲んでいる。当時阿弥家は、足利将軍家の鑑定家として勢力を張っていたので、絵を学ぼうとする者は阿弥家の画風に倣わざるを得なかった。雪村ははたして阿弥家の画風を学びに京都まで来たかどうか、これは判らない。啓書記などは、京都の阿弥家の弟子だったのだが、鎌倉にいたので、その画風が啓書記を通して関東に伝わったということも考えられる。とすれば、雪村はそこから阿弥風の画風を学んだと考えられる。要するに、正信は周文に近い雪舟風で、雪村は雪舟に近い周文風と考えればよい。一般には雪村を雪舟の弟子の系譜に位置づけるけれどもそうではないのだ。

如拙の画風はまだ充分はっきりしていない。如拙の絵と周文の絵を比べてみると、その筆法はほとんど同じ人の筆のようで、一方は(如拙)は壮年の作でもう一方(周文)は老境に入った頃の作と見える。如拙の拙くて足りないところを周文が補ったといった風なのである。周文は如拙の「筆」(線)の足りないところは「濃淡」(墨色)で補い、濃淡の足りないところは筆で補っている。現存する如拙の作品のなかでは福岡子爵所蔵の山水画「虎渓三笑図」がなかなかよい。「文清」「蘭芳」などの落款がある。

周文も相国寺に住んで、如拙と同じである。永享(1429—1441)頃の人で、生年も没年もわからない。当時の名人と言われていた。のち近江国(滋賀県)に住み、名は春育。心祖岳翁は周文の別号と考えられてきたけれど、岳翁(生没年不明・室町後期の画僧)はまったく別人である。岳翁は周文の門人であるという説もある。

周文の画風は、如拙を一歩進めたという感じで、濃淡の味わいがなかなかいい。松平茂昭氏が所蔵する六曲屏風の山水は、周文の傑作である『國華』の6号に載っている。津軽伯所蔵「寒山拾得」は、「筆」(線描写)少なく「墨色」(濃淡)で描いている。牧谿や雪舟にはこういう描きかたはない。

寒山拾得という画題はこの時代人気があったらしい。寒山は悪童である。拾得は捨て子で、ある寺が「拾い得て」(拾って)育てたので、拾得という名前がつけられたという。拾得は寒山と仲がよくいつも一緒だった。ある日、その土地の大守(長官)が寺にやってきて二人を見つけ、彼らは何者だと聞いた。寺の者は文殊菩薩と普賢菩薩の化身であると答えた。大守はそれを聴いて驚いて、たくさんの供物をもってきた。二人はそれを見て笑って、「和尚はよけいなことを言いやがる」と言い、ふたりでどこかへ行ってしまった。どこへ行ったのか、誰にもわからなかったという。その二人の笑い声はこの世の人のものではなかったかのように響いた。寒山と拾得はどちらも「痴者」だったのだろう。しかし、その飄々として世俗を離れた振舞いが、禅僧たちには示唆的であったので、ふざけ半分で寒山拾得たちを主題にしたのだろう。当時の禅僧たちにとって絵というものは心を表わすもので、絵を描く時はいつも自分の心の(修行の)進行状態を試されるものと考えていた。雪舟なども、絵を描いてつねに自問自答したのだと思う。

能阿弥(1397〜1471)真能ともいう(義政に仕えた同朋衆、連歌、香、絵画、書画鑑定、表具、座敷飾の指導etc.)。名は真。能阿弥とは能阿弥陀仏の略称である。(当時は名前を呼ばれるたびに念仏を唱える気持ちを生じさせようとして、「阿弥陀」と名付けた例が多い)能阿弥はまた春鷗斎(秀峰とも)と号した。和歌にすぐれ、周文の弟子になった。「応仁二年(1468)六月、真能七十二歳」(白衣びゃくえ観音図)という落款があるので、応永(1394—1428)の頃の人であろう。その絵は墨色が黒々としている。そのほかに竜の図や、大徳寺所蔵の襖絵などあるが、能阿弥筆として伝わるものは少ない。周文と比べれば劣る。

藝阿弥(1431〜85)能阿弥の子で学叟(真藝とも)と号した。文明十年(文明十二年〔1480〕)に絵を啓書記に贈っている。観瀑僧の図で、藤田伝三郎氏が所蔵している(「観瀑僧図」〔根津美術館〕)。「筆趣洒落」(筆の運びが軽快)で啓書記はその画風を継承していることがわかる。どこかに雪村の趣もある。

啓書記は、藝阿弥の弟子で祥啓という。鎌倉建長寺(宝珠院)の書記をしていた。貧楽斎、雪渓と号した。野州やしゅう(栃木県)の人(現在は相模國=神奈川県出身とされている)。京都に出て絵を真藝(藝阿弥)に三年間学んだ。文明十年(1478)修行を終えて鎌倉に戻った。建長寺蔵観音三十三幅のうち十三幅は啓書記の作である。その他遺作はかなりある。その画風は、「硬なるもの」(かっちりしたところ)は正信、雪舟に近く、「柔なるもの」(柔らかいところ)は藝阿弥に近い。晩年は雪舟風になっていった。墨色が見事で、濃淡の具合でピカピカと光るような光沢がある。ひとことでいえば、その画風は正信と藝阿弥を混ぜてひとつにしたようなものだ。大阪の平瀬氏が所蔵する山水画が一番の傑作である。(「山水図」根津美術館蔵)

相阿弥(?〜1525)。真相といい、号は鑑岳、松雪斎。(藝阿弥の子)。鑑識(鑑定)に詳しく、茶道にも才能を発揮した。文明(1469−87)から天文(1532—55)のあいだの人らしい。画風は洒落で、そういう画風が当時は人気があったようだ。牧谿、玉澗たちの減筆(少ない筆遣いで表現すること)を学び、その絵は柔らかな印象があり、相阿弥が描いたと伝わるものはたくさんある。鑑識家だったという割にはいいかげんな鑑定がたくさんある。東山公(足利家)の所蔵で、信じられないような鑑定をしているものがたくさんある。

宗丹(宗単または宗湛)(1413〜81)姓は小栗。足利家に仕え、のち周文の弟子になり、牧谿を尊敬していたので自牧と号する。丹波(京都郊外)の人である。文明頃(十三年)に没した。活躍時期は、永享(1429-41)から文明のあいだである。茶人でもあった。彩色画が伝わっている。狩野派の絵にみえる「濃厚なる」花鳥画は宗湛からはじまったと考えられる。(養徳院襖絵「蘆雁図」京都国立博物館蔵は宗湛が描き遺したのを息子の宗継が完成させたといわれている。)

宗栗(生没年不明)。宗湛の子で、若狭(福井県)に住み、のちに大徳寺の僧となった。宗湛の画風を継いでいる。藝愛の印が残っている。しかし、宗湛には子がなかったという説もある。(「藝愛」が宗栗の印章という証拠はない。)

李秀文(生没年不明)は明の人で永和年間(1375—79)に「帰化」し、飛騨高山や大徳寺にいた。大徳寺養源院の障子に四枚の山水を描いた。この絵を良く見れば、雪舟、周文、正信らの画風が彼からはじまっていることがよくわかる。この絵は、ある人がもっていって今は見られない。他にも秀文と伝えるのがあるけれども、養源院の山水と比べれば全然劣る。(「墨竹画冊」〔1424〕東京松平氏蔵、「山水図」岐阜富田氏蔵が秀文作と伝わる。)

蛇足(曾我蛇足)。秀文の子で朝倉家に仕えた。のちに一休禅師の弟子になり、享徳(1452−55)の頃大徳寺に住んでいた。大徳寺の真珠庵に「画障」(襖絵「四季山水図」「四季花鳥図」「潑墨はつぼく山水図」)や画幅が遺っている。「苦行釈迦」「臨済禅師坐禅の図」がある。絵はとても力強く、独特の線で描き、主として淡墨で処理されており、ところどころ濃墨で締めている。線の濃淡の表現ぶりに注目したい。後の曾我家の画家の絵は「剛」(硬く強い絵)を特色としているけれども、蛇足の絵は非常に「柔」で(柔らかく)、一見すれば応挙に似ており、もう一度見直すとそこにすごい力が隠れているのが解る。

雪舟(1420〜1506)。名は等楊。備中(岡山県)生まれ。永承三年八月八日八十七歳で没した。応仁元年(1467)明に渡り、文明元年(1469)帰国した。明ではいろいろと旅をし、中国の山水を写してきたという。『本朝画史』には、着色を李在に学び、明に行って、師とする先生が見つからず、山水(自然)を師としたと書いてある。その他いろいろ伝説が多い人である。四明山という寺に入り、そこで天童第一座の位を得た。日本に帰ってから、大いに歓迎され、足利家は銀閣寺の襖絵などを描かせようとしたが、僧侶であるという理由でことわった。室町後期の高僧たちと交遊があったという。時代を抜きん出た大家であることはいうまでもない。絵画の「骨髄」(真髄)を会得し、「自然の極」(真景画の極致)に達した画家である。江戸時代になって、探幽も雪舟を非常に重要視し、常信などは雪舟の模本三十六巻をつくって、これを蔵に保存し、代々狩野家の模範とした。この模本はいま博物館にある。雪舟の描いた「草画」(省筆画=破墨山水)は、一見味がないようだが、よく見るとなかなか工夫して描かれていて、無駄なところを省いて骨髄だけを描いていることが解る。秋月に贈った自画像もある。「骨気稜々こっきりょうりょう」(骨法の筆さばきがきわめてきびしく)で雪舟の性格が見事に表わされている。作品は毛利家に伝わっているものが多く、「山水長巻」(1486毛利博物館蔵)には彼の「技量」(実力)が発揮されている。明から帰ったあとは、周防(山口県)の雲谷寺に住んだ。雲谷派という名前がここからきている。雪舟はまことに驚くべき「画聖」(きわめて優れた画家)である。馬遠、夏珪といえども、自然の描き方では一歩雪舟に譲ると言わざるを得ない。

雪村は、雪舟と阿弥一族の中間に位置するといえばいいか。雪舟を正面と仮定すれば、その裏側を描いたのが雪村であるといえばいいかもしれない。もし雪舟という先輩がいなかったならば、雪村はその正面を描き、雪舟と並ぶ仕事をした人となったであろう。名を周継しゅうけいといい、鶴船老人、中居斎と号する。常陸ひたち佐竹氏の一族で、常州太田(福島県)の生まれ。姓は田村、名は平蔵という。一説によると、奥州田村郡三春に住んで、絵を洞雪に学ぶという。理由はよくわからないが、出家し(禅僧)、福集寺という寺を開き、常州地方(小田原、鎌倉、会津若松)を放浪した。東北地方に雪村の描いたという作品が多く遺っている。雪村周継が亡くなったあと、弟の六左衛門という者がちょっと絵がかけるもので、雪村の画風に近い絵を作って、雪村の遺した印を捺して売った。雪村の名前が遺っていて絵がまずいものは、この六左衛門の筆になるものだといわれている。雪村の弟子は十数人いて、皆東北地方に居る。雪村は雪舟と会ったことがあるかどうかはよく議論されるけれども、雪村は雪舟から少なくとも三十年くらい後に生まれているので(現在では永正元年〔1504〕生まれ説が有力。したがって、74年後に生まれたことになる)、会ったというのはありえない。また、雪村の画風に阿弥家の画風が見られるのは、その当時阿弥家の画風を伝えた啓書記が鎌倉に住んでいて、その画風を関東に伝えたからであろう。雪舟の画風が雪村にみつけられるのも、啓書記の影響からとみるべきだろう。博物館蔵二幅対の山水画は藝阿弥と雪舟に近い作風である。

僧秋月(生没年不明)。名は等観(島津家の家臣)。薩摩の生まれ。雪舟について明へ行った。俗名高城権頭という。かつて戦争に行ったとき、軍を脱走して行方をくらました。のちに出家して雲谷寺に入った。絵を雪舟に学び、雪舟の画風を忠実に守ったが、学び方は拙かったというほかない。雪舟が自分の伝統は秋月が継いでくれたと言っているのは間違っているといわなければならない。

周耕(生没年不明)雪舟の弟子で、一緒に明へ行った。「扶桑周耕」(「東海周耕」も)の印を用いた。鍾馗の絵をよく描いた。この絵は「除瘧」の効能があると世間では喜ばれた。彼の鍾馗図が一幅本校にある。全く雪舟風の描き方だが、秋月よりもかえっていいかもしれない。

宗淵(生没年不明)。号は如水。相州(神奈川県)の生まれ。雪舟に学び、雪舟は宗淵に絵を贈っている。その絵に雪舟は自賛して、日本では昔からたくさんの絵を描いてきたが、その起原は中国にある。学ぶものはたくさんあると信じて明に行ってその起原を確かめようとしたが、明国には確かなものはほとんどなかった。かえって日本にたくさんあった云々と書いている。

周徳(生没年不明)雪舟の門人であるけれども、雪村風の絵を描いている。人物が得意だった。

正信。伊豆の国加茂郡狩野村出羽次郎景信の長男。幼名四郎次郎、のち大炊助おおいのすけ、通称祐勢(性玄とも)。父の景信も絵を描いたというが、作品は遺っていない。足利義政が富士の裾野を通過したとき、景信に富士の図を描けと命じたという話が伝わっている。正信は義政の近習で、最初は宗湛に師事したが、宗湛は周文に学ぶことをすすめた。宗湛はずっと室町幕府の御用絵師だったが、自分が亡くなったあと、跡を継ぐ者がいなかった。彼は、雪舟が明から帰ってくるのを待って、後継者にしようとした。雪舟が帰ってきて、住吉を通過したとき、絵屏風を見た。その筆が宗湛に似ていて、宗湛よりもすぐれていた。そこで、誰の絵か、と聞くと正信の筆だということがわかった。雪舟は将軍義政に拝謁するとき、宗湛の依頼を断って正信を薦めた。そのとき、殿中の人は、はじめて近習の正信の絵が上手だということを知った。それが長享三年(1489)のことである。正信の没年は不明。狩野派の系図に二つの説がある。一つは没年三十七歳。もうひとつは九十七歳と書いている。どっちが正しいかわからない。永正(1504—21)年中にもまだ活躍していたようである。その頃は七十余歳のはずである。系図がこんなふうに混乱しているのは、狩野家がはじめて徳川氏に仕えるようになったとき、あらたに系図を作ったからだと思われる。今日では古法眼こほうげん元信(正信の子)が称えられて、正信を語る人はあまりいない。しかし、画家としては、元信よりもすぐれた画家である。伝えられた作品のなかですぐれているのは、秋元氏が所蔵している「虎渓三笑こけいさんしょう」である。また、ビゲロー氏が所蔵している「三聖図」もいい絵だ。いまボストンにある。博物館が所有している山水、大徳寺所蔵の鶴屏風など、みな「気格」(風格)がある。

元信(1476〜1559)は正信の子(長男説、次男説あり)。大炊助を名乗り。越前守に任ぜられ、法眼の位を得た。古法眼と呼ばれるようになる(これは後世の呼び名)。古法眼は探幽法眼や永徳法眼と区別するための呼称である。元信の通称は四郎二郎、永仙とも号した。文明八年八月九日に生まれ、永禄二年十月六日に永眠。京都本法寺に小さい墳墓がある。永徳の墓もここにある。狩野家では、この元信を始祖として正信を戴かない。これには理由があって、元信の画風は正信に比べて柔らかく、牧谿や相阿弥に近く、その当時の趣味(流行)に合っていたからである。それに、元信は土佐光信の娘を妻にし、一時は土佐絵所預えどころあずかりの職も継いだ。土佐家もまた、それをもって、古法眼を立てたことも一因であろう。

その絵は、注意深く周到に筆を運び、着実に作り上げている。正信、雪舟、雪村らには、どこか飄逸な味があるが、元信は、どちらかといえば、平凡。しかしその平凡さに独特の味がある。別の言いかたをすれば、俗気を帯びているというべきか。永正年中花鳥画を明の国に贈呈した。明の人はそれに礼書を返して、この絵の「精巧」(緻密に描き込まれていること)を称えた。狩野家では、この書を代々家宝にし、毎年元旦になると、この書簡の前に門弟を集め、酒を振る舞ってきた(狩野永悳えいとく師より聞き書き)。のち火事があって、この書簡は焼失した。模本は遺っている。

元信は、幼い頃から絵が巧みで、神童といわれた。つねに、牧谿、玉澗を尊敬し、「粗画」(省筆画を描く筆遣い)は玉澗に倣い、「洒落」(さっぱりとした筆運びの心がけ)は牧谿に倣ったようである。「図取り」(画面構成)は馬遠、人物の作りかたは顔輝から学んでいる。しかし、後世の狩野家は、馬遠を俗と貶して重んじなくなった。

元信の画家としての生涯は、「三段」(三期)に分けることができる。第一期は、少年時代。そのころの作は、正信、雪舟に近い。長州侯(毛利家)が所蔵する山水画屏風十二枚は、元信最初の山水画である。まったく正信風で、まだ、元信らしさが出ていない。

第二期は、中年のころの作で、相阿弥に近い画風をみせる。正信の絵に牧谿、顔輝の画風を加えたという感じで、優作である。『國華』5号に掲載した「鷺図」は佐野(常民)氏が所蔵する。京都の妙心寺には、元信の絵がたくさんあるが、それらは中年期の作で、元信の「真の心意」(元信の最も元信らしいところ)がよく現れている。なかでも、「瀟湘八景」四幅対は、非常にいい。大徳寺に、釈迦、達磨、臨済の大幅、本法寺には涅槃像図がある。これらは、中年と晩年の間に位置するものだ。

第三期は、老年の時代の作。この時期に入ってますます「粗大洒落」(大柄で大胆かつ細部に頓着しない画風)になった。中年時代に比べれば、「緊しまり」(緊張感)がないように思われるので。元信のいちばんいいのは中年時代の作である。画家にとって生涯のうち、もっともいい仕事ができるのは、その人の特性(独自の才能)を最大限に「発達」発揮できるときである。元信の少年時代の作には「気格高い」ものがある(大きな気力と品格のある描きかたが現れている)。しかし、中年に入ってその「気格」が消えて行ったのは残念なところといえるが、それでもやはり、中年時代の作品が最上といえよう。晩年に入ると、衰えを見せ始めた。

どの画家も晩年になると衰えをみせるものだ。芳崖先生などは例外の人である。元信の晩年は、永徳に近い。そして、永徳の時代になれば、情勢はまた一変して、絵に精緻さを求めずむしろ豪快さが喜ばれた。

元信は、一時絵所預になったくらいで、土佐派の画風もこなし、彩色画も作った。「清涼寺縁起絵巻」は清涼寺に所蔵されている。極彩色の六巻。清涼寺釈迦如来像の縁起を描いている。画中の景色は、まさに狩野派の筆さばきでもって土佐風の絵をつくっているもので、なかなかおもしろく味わいがある。狩野派が土佐風の絵を描くようになるのは、このときから始まる。両派を「結合」させたのは、元信である。池田家所蔵の「大江山絵巻」「三十六歌仙」なども、彩色がいい。元信の名は天下に聞こえ、当時は、彫刻にも影響を与えた。そんな作例がある。

元信の弟は雅楽助うたのすけという、名は之信(?〜1575?)。画風は父正信に似ていて、宗湛風の彩色をした。そのスタイルは「沈着」(深みがある)で、花鳥画などは元信の上をいった。「気格」があった。天正三年に六十三歳(文亀年間〔1501—04〕39歳で没の説もあり)で亡くなった。大徳寺(大仙院襖絵「四季耕作図」1513頃)や仁和寺に絵が遺っている。

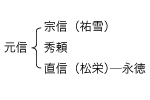

元信には数人の子どもがあった。

宗信(1514〜62)は永正十一年に生まれ、永禄五年に死んだ。画風は硬くて古風なところがあった。正信や之信に近く、元信の洒落はなかった。父より先に死んだ。

秀頼ひでより(「すえより」とも読み、元信の孫説もあり)(生没年不明)。彼も父より早く死んだ(現在では早死説は否定的。1570年代まで活躍していた)。元信の「拙画」(省筆画)は秀頼が始めたものである。名手というほどでもない。彼が描いたという作はたくさん知られている(特に「高雄観楓図屏風」東京国立博物館蔵。「神馬図額」1569島根賀茂神社蔵。)。

松栄(1519〜92)。名は民部(元信の三男。兄たちが早死したので家督を継いだ)。永正十六年に生まれ、文禄元年に死んだ。元信の晩年の画風に一番近い絵を遺した。上手いとは言えない。(永禄六年1563「大涅槃図」大徳寺。同九年1566大徳寺聚光院に子永徳とともに襖絵を描く。同十二年厳島神社に「羅城門鬼之図」扁額)

こういう時代ではあったが、土佐派も伝統を守ろうとした。しかし、宋元風の絵が主流となった時代、土佐派はだんだんと衰退して行かざるを得なかった。土佐派のなかでおもな画家をあげる。

六角寂済(1348〜1424)。足利時代のはじめの画家で品位の高い絵を描いた。清涼寺の「融通念仏絵巻」の二段を担当した。絵巻の裏面に署名がある。一緒に絵巻を描いたのが土佐行秀ゆきひで(生没年不明)である。彼は行広の子で、「融通念仏絵巻」の五段を描いた。「三十六歌仙」もある。行秀の子広周ひろかね(生没年不明)は、寛正年間(1460-66)に活動記録のある画家である。古風なスタイルで、「繋馬屏風」「道成寺縁起」などを描いた。これらは酒井氏が所蔵している。この頃の土佐派の多くの絵は古画を写しただけで、自力で描いたとはいえない。山水画も唐風を模倣するだけだ。弟に光弘というのがいる。嘉吉(1441—44)頃に活躍している。「保元合戦画」がある。

光信(生没年不明)は広周の子で、土佐派のなかでは最も知られている。元信の舅であったので、狩野派も土佐派も光信を尊重した。その結果、光信のほかはほとんど土佐派の画家はいないかのようになっている。狩野派が雪舟の画風を重んじ、特に探幽など「唐画癖」の(唐絵風の絵を大切にする人)が出てくるようになって、もう光長時代の絵はもう理解されなくなってしまったのだ。土佐派のなかでも光信のようにすこし室町時代の画風を身につけていないと、土佐派としても歓迎されなかったのである。光信はそれで後世大いに称えられた。しかし、光信は、もうすでに土佐派の精神を見失い、人物の「配合」(配置)彩色などは古土佐派からはるかに劣り、人物の描き方など「平治物語」「伴大納言絵巻」から写してきただけで、気力はまったくみられない。とはいうものの、光信は土佐派の最後の「名家」(土佐派の精神を保った絵師)であって、その後の絵師たちは時の流れのなかで、永徳、山楽のような絵を描き、あるいは浮世絵師になっていった。つまり、探幽以降の時代における土佐派は、光起(1617〜91)などまったく探幽風の絵なのである。光信はもともと世間が褒めそやすほどの大家ではないけれども、決して平凡な絵師ではなかった。古土佐と比べたら劣るというだけである。光信の筆といわれているものできわめて繊弱なものがあるが、それは、光久(?〜1554頃)の描いたものだろう。光久は光信の娘で、元信に嫁いだ。名は千代子。「優」しくて「気」が抜けた絵である。

粟田口隆光あわたぐちたかみつ(?〜1440頃)行広、行秀、寂済らと肩を並べて、「融通念仏縁起」の数段を描いた。「石山寺縁起」の一部も描いた。絵はうまいが、行広、寂済のような「沈着」(深み)がない。鎌倉時代の土佐派とは比べ物にならない。滅亡に瀕した時の画家というのはそんなものだ。

以上、東山時代を概観した。ひとことでいえば、当時は宋元の画風が流行し、禅宗がはいってきて、「淡白」を尊重する画派が生じた。そのなかから「壮健」な雪舟のようなものも生まれてきた。一方「柔軟」な周文風の系統もある。正信は周文風に雪舟風を加え、「柔軟」な画風を盛んにさせた。雪舟風と周文風の両系統を混ぜ合わせたのが、正信、元信である。土佐派の系統もあったけれども、だんだん雪舟正信の画風に呑み込まれて行って、光信の代で土佐派は終った。