岡倉覚三「日本美術史」現代語試訳

平安時代(その2)

空海時代以後の美術の変遷。

空海時代の次に来るのは、系統づければ延喜時代である。延喜時代はおよそ100余年、中国のモデルに倣ならうことなく、過去の文化を消化して日本的な文化をつくった。とはいえ、天平時代の影響は充分受けているので、そのありかたは、ちょうど中国とインドの影響関係と似ている。(中国へ北インド僧やインドへ勉強に行ってきた中国の僧侶・学生が中国(唐)文化を作ったように)唐文化の影響下に育った空海時代が延喜時代を生むのである。この流れ(「系統」)が、日本やまと風というべき土佐派を産み出すことになる。

「純然たる日本的性格/特質」とはなにか。これは問題にしなければならない。「日本的性格」というものは、どの時代にもそれなりにあるものだからである。たとえば徳川(江戸)時代の宗達・光琳、あるいは足利(室町)時代、この時代は、同時代の明を通して宋、元という中国を憧れていたが、そんななかで狩野正信や元信が出てくる。彼らはそういう中国とは異なる「純然たる日本的性質」を備えている。鎌倉時代にも、この日本的なるものはいろいろたくさんある。

そういってしまうと、日本的なものはいろいろあったというしかないが、最も純度の高い「日本風」なものは、延喜時代に形成されたもので、鎌倉時代に武士道との関わりから育っていく日本的なものはやっぱり延喜時代をベースにしていて、延喜時代に形づくられたものが遺されて伝えられていて、鎌倉時代に再生したのである。

したがって、延喜時代の特質こそ、まず第一に、純然たる日本風の文化であるといわねばならない。天平はいうまでもなく純然たる日本的なものを開花させたが、延喜は、その純然たる日本的なるものを表す方法が、日本的であったのである。

菅原道真すがわらのみちざね(845〜903)が遣唐使を廃止させた(894)とき、文学も万葉とは異なった日本的な段階に入った。それは、漢学の要素・影響を受けた結果ではあるけれど、道真、三善清行みよしきよゆき(847〜918)、在原業平ありわらのなりひら(825〜880)の歌・文章、小野道風おののとうふう/みちかぜ(894〜966)の書など、この時代の文化の精華ともいうべき作品は、日本的な特質を発揮しようとしていく。美術も、文学と同調している。

一言でいえば、奈良時代は「壮麗」であり、延喜美術は「優美」である。まったく、延喜美術は「優美」の二字がふさわしい。延喜時代にはいろいろな人、運動が出てきたが、源氏と平家の争いのあと、画家としては、恵心僧都えしんそうず(源信904〜1017)、巨勢弘高(広貴とも。生没年不明、10世紀後半の絵師)、藤原基光(生没年不明、11世紀後半活躍した絵師)、彫刻家には定朝(?〜1057)らが出てきている。

彼らの制作の様式をみれば、中国にもどこにもみられない、純然たる日本風というほかない。空海時代とも全くちがうのである。この時代は、戦さもない太平の続いた時代で、藤原氏をはじめ貴族たちの奢侈は極限に達し、左大臣源融とおるが浪速の水を汲んで運ばせ、製塩する煙をみてたのしんだ(世阿弥の能に「融」があり、広大な邸を構え、栄華を尽した源融の邸が死後廃園となった無常を謡う)のだが、庭の規模、その遊びの優雅さは、現在のわれわれの想像を超えている。

美術は時代を経るにつれて少しづつ一般社会に拡っていったことについても考えておかねばならない。奈良時代の美術は、宮廷の貴人のあいだで享受されていただけで、天平時代に入ってようやく宮廷の外にも拡大してきたけれども、依然としてそれは僧侶と宮中の人びとの所有物だった。しかし、延喜時代に入ると、宮廷の外の貴族、上流階級の人びとも、美術を享受していく。階層を具体的に挙げれば、天平は僧侶、延喜は貴族、鎌倉は武家、徳川は一般庶民に及んで、浮世絵のような下層階級の社会にも美術が享受される。そして現代は、美術はみんなのものになった。

外国のそれぞれの国の美術も同じように、上流社会の専有物だったところから、だんだん「平民」が享受するようになって、その変化に併い時代の美術の性質が変っていく。したがって、各時代の性格を知って美術を論じるのでなければ、美術史は不可能だし、美術を理解することも難しい。天平時代は僧侶の美術で、一般の民衆の理解しているものとは異なる性質を帯びている。鎌倉時代には、合戦絵巻が最も多く作られた。これはどんな階層の人が享受したかを知っていなければ、その絵巻の内容を理解することはできない。そういうわけで、延喜時代は殿上人(朝廷に関わる人びと)の美術であることをよく心得て、これを観ていかねばならない。

延喜時代の始まりから鎌倉時代にかけて、二、三の変化がある。

初期は、政権は藤原氏の手中にあったが、一条天皇(980〜1011、在位986〜1011)の頃になって、藤原氏の権勢も衰えをみせ、源平時代に入る。源平時代は、始めは平氏に勢力があったが、平氏は藤原氏の一族にすぎなかったせいか、美術の面では、新しい展開をみせることはできなかった。

そのあと源氏が実力を持ち始める。延喜時代は、空海時代から日本的な美術へ統一されていく過渡期的な時代で、まだ、「優美」か「剛健」かどちらに発展していくのか決まらない時代だった。巨勢金岡こせのかなおかのようなのはとてもよく知られた「画家」であるが、彼の作品といわれているものは怪しい。昔の鑑定家は、金岡は極めて精密な画風の作と、極めて剛健な画風の作と、「強弱」二つあるといっている。一人の作家が、こんなふうに二つの対照的な作風を発揮できることができるのかどうか、作品をみることができないのでなんともいえないが、延喜時代の美術の性質として「剛柔」二面があったということである。しかし、延喜時代が、剛柔どちらへ進展していったかといえば、それは優美のほうへ傾いていったのである。その優美の伝統を受け継いでいって、藤原時代様式を作ったのである。このあいだに、剛健な表現は、金岡も持っており、弘高の時代になって最盛期を迎え、公望きんもち(巨勢公望、公茂とも。10世紀後半の絵師)に至って衰えていく。

風俗画の剛健な画風が登場するのはずっと遅く、源平時代の終り頃、鳥羽僧正まで待たねばならない。その後、剛健な画風は、常盤光長、慶恩、行長へと伝わっていく。

しかし、この時代はなんといっても優美さが勢力をもっており、恵心僧都、藤原基光(春日基光)につながり、隆親たかちか、隆能たかよしに至っては「繊細巧緻」さはほとんど頂点を極めるほどとなった。藤原隆能の絵など、風が吹いたら倒れてしまいそうな繊細な男の像を描いている。平氏一族が納めた厳島いつくしまの経巻なども、隆能一派の仕事だろう。信実のぶざね筆といわれる「栄花物語」(「駒競行幸絵巻こまくらべぎょうこうえまき」鎌倉後期)絵巻も、この系列に属するのだろう。

このころは、いろいろと時代が動揺して、不平を称える輩も多く、源平時代の幕開けとなる絵画の世界に鳥羽僧正が登場するのは、鎌倉幕府が成立する前であるが、これを鎌倉美術の萌芽と呼びたい。時代の潮流はこんなふうであった。

こうして「優美」が極められていったが、この「優美の極きわみ」は、決して悪いものではない。中国その他の外国の美術にはちょっとみられない「日本的なもの」は、この「優美さ」である。鎌倉時代は「日本的なもの」を作り上げているが、それは延喜時代の遺産を受け継いだものでしかない。

この時代には、絵所えどころという役所が設置されているが、これは当時絵画がいかに盛んであったかを物語るものである。

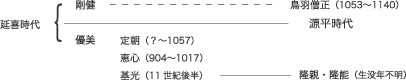

この時代の美術の展開を図示すると、

延喜時代の代表者はなんといっても、巨勢金岡である。もちろん、この人が突然登場してきたわけではない。彼の前に百済河成(782〜853)がいた。河成が大家であったことは、当時の人のよく知っていたところ。彼が出て、空海様式を金岡様式に転換する楔を打ち込んだといえる。彼の作品は、確実なものは遺っていない。「大師風」(空海様式、密教的、唐風)を遺しつつ、空海様式と金岡様式の中間に位置する画風が河成である。京都、知恩院に毘沙門天の小幅があり、これが河成作といわれている。画風は「堅い」。一説に金岡筆ともいわれている。河成は、百済から来た渡来人の子で武人でもあった。強い弓を軽々と引いた。大同3年(808)左兵衛府さひょうえふに任命された。宮中に召されて絵を描いたと伝えられる(『文徳実録』『今昔物語』)。

飛騨匠(飛騨工。飛騨国出身の仕丁[労役]。毎年10名が交替で朝廷に仕えた)と技を競ったとか、従者の肖像を生き生きと描いたとか逸話が遺っている。従者の肖像を生き生きと描いて人びとを驚かせたという類いの話は、西洋にもあり、どこの国にもよくある逸話の一つである。

河成筆としては、知恩院のほかに、粉本となっているもののなかに河成筆といわれるのがあって、それらをみていると、天平様式に空海風を加味した感じが強い。

巨勢金岡。彼はとても有名だが、生没年も判らない。貞観年間(859—877)の人であることは間違いない。

彼は、墨で15層の山を描いたという。弘高はせいぜい5層しか描けなかった。これがどういう意味か、よく解らないところがあるが、おそらく十何層も重なっている遠近の山を、濃淡を駆使してみごとに描き分けたということではないかと思う。

さきにもいったが、金岡の絵は剛柔二面を持っているといわれていた。いろんなところの寺に、金岡筆と称する絵が、二、三幅はあるものだ。しかし、真筆といえるものはない。現在のところ、ほぼ間違いないと思うのは、仁和寺蔵の聖徳太子像である。これも、もっとよく見れば、異論が出るかもしれないが、昔から金岡筆と伝えられていて、ともかくこれは金岡としておこう。太子16歳の像である。右手に香炉を持っている。

もう一つは、法隆寺蔵の毘沙門天。幅4尺、高さ6尺余。その筆力は、空海に匹敵し、名画である。

神戸の川崎氏が所蔵する文殊菩薩図は、金岡というには筆力に弱いところがある。が、一般には金岡筆とされている。その他、地蔵図で有名な画幅が住吉家にあった。ある人が持っている地蔵図がそれだというが、地蔵図には似たようなのがほかにも二、三幅あって断定はできない。それらは、どれも「巧緻」(筆遣いは巧みで、線も細かく丁寧)な画風をみせている。

他に、京都智積院蔵の不動図がある。「細画」(細かく緻密な筆遣いの絵)である。

巨勢公忠こせのきみただ(生没年不明)。金岡の息子で、父の次によく知られている。宮中の屏風を描いた。直筆の遺っているものがないが、いまそう言われているものはすべて怪しい。世の鑑定家たちの説もバラバラだ、奈良弘仁寺所蔵の赤童子は公忠筆だといわれてきた。金岡と比べると筆振りが大きく引き締まっている。

巨勢公望きんもち(公茂)。公忠の弟。兄に次いで知られる。帝室博物館にある地蔵図は、極めて「巧緻」な画風。これも、公望としていいだろう。これを観ながら金岡の絵を想像してみるとよい。金岡の筆遣いは、この絵の筆跡よりずっと「佳」だったのかと想像してみるのだ。この地蔵、その趣きと味わいは、定朝の彫刻と通ずるところがある。

巨勢相見おうみ(相覧とも)。公望の弟である。「竹取物語」の絵を描き、紀貫之が詞書を作ったとある。しかし、原物は遺っていない。

以上、金岡の三人の息子は、それぞれ筆意は異なった画風を成し、公忠は筆太で「健」(勁い筆運び)。公望は「柔和」。相見は「華麗」であったようだ。本校(美術学校)の隣にある護国院が所蔵する愛染明王図は相見の筆と伝える。疑わしいところはあるが,住吉家の鑑定家がそうしていた。

巨勢深江ふかえ(生没年不明)。公望の子。天禄年間(970〜973)に活躍している。仏像や人物を描いたという。この人が知られているのは、弘高の父ということからだ。

巨勢弘高(広貴。生没年不明)。当時、もてはやされた絵師である。巨勢派のなかで、金岡についで知られる。滋賀県坂本の来迎寺(聖衆来迎寺)所蔵の十界曼荼羅(六道絵)15幅が弘高筆である。非常にすばらしい絵で、これ一つで、弘高の偉さが判る。とはいえ、この絵の人物の服装を見ると、もっと後の時代のものと思われるものがあって、制作年代は鎌倉期としたい。しかし、弘高の画風は、こんな風であったのか、と想像させてくれる作である。弘高は、地獄変相図が得意だったという。地獄絵はずっとのちまで図柄が似ているのは、弘高の描いた「十界曼荼羅」をもとに描いたからだろう.弘高は幼いときに病気をし、僧侶になった。しかし、絵が上手いので宮中に召ばれ還俗した。髪を伸ばすとき、地獄変相図の制作を思い立ち、千体地蔵を描いて自らの還俗の罪を償ったという。弘高筆と称する作はあちこちにある。粉本に太子絵伝があるが、これも原本は不明である。

宅摩為成たくまのためなり(託磨とも。生没年不明)。宇治平等院鳳凰堂の浄土の壁画を描く。この堂の本尊は定朝の作である。宅摩派は巨勢派の分派という説もあるが、よく判らない。鳳凰堂は、永承年間(1046〜1053)、藤原頼通が建立。為成はこれを一夜で描いたので頼通は、早く描き過ぎたことを嘲ったという伝説がある。しかし、その絵を観ると、元来は軽い絵を描いていた人なのかもしれないが、鳳凰堂の絵は、一晩で出来たような絵ではない。もっとも、いまや、破損と剥落が甚だしいが、往時の壮麗さを想像することはできる。模写したものが博物館にある。

博物館が所蔵する浄土曼荼羅も、為成筆といわれている。平安時代後半の時期の絵であることはまちがいない。

託磨為遠たくまためとお(生没年不明)。為成の子というが、真偽のほどはわからない。のち、法印に叙せられ、法印勝智と名乗った、高野山本堂の絵を描いたと伝えられるが、その絵はいまは本堂にない。

飛鳥部あすかべ常則(生没年不明)。有名な人だけれども、作品はほとんど遺っていない。当時常則は「大上手」、公望は「小上手」とよばれていた。また、庭園も作ったらしく、監督をしたと伝えられている。神泉苑の設計をしたのも彼だという。常則が描いたという獅子は真に迫っていて、犬がこれを見て吠えたという話もある。

藤原基光(春日基光とも。生没年不明)。諸書にその名前が出ているが、信用できる伝記はない、『大和錦』という本がある。住吉家に伝わるもので、「大和絵仏画」の法典といわれているが、もともと住吉家に都合のいいように作られたもので、挙げられた人名で他の古書に出てこない者もいるし、年記もいいかげんである。よく見かける画家の系図というもので、この『大和錦』から引用しているのが多く、信用できない。絵の系統は、ここから考えることはできるが、「血統」(じっさいの時代に即した人間関係、師承関係)に関しては、今集められうる資料だけからでは確かなことはいえないのが現状である。

基光は、最初の頃は盛光といったという。従五位上、内匠頭に任ぜられた(『尊卑人脈』)。当時は、この内匠寮で絵事を司ったらしい。基光は、師明親王(三条天皇皇子・性信しょうしん1005〜85)の肖像(真影)を描いたという(『後拾遺往生伝』巻上)が、絵は遺っていない。「角力巻物」(「平安朝相撲絵巻」断簡、伝基光一族筆)は、粉本が伝わっているが、原本は行方が判らない。この粉本には、「以上基光画、阿闍梨坊筆」と記されているが、これじゃ時代が合わない。疑わしいが、ともかく、この絵巻をもって、基光の基準作としている。

博物館にある阿弥陀図はなかなかいい。顔かたちに品があって、「緻密」な(ていねいな描きかたの)画風である。一般に、この人をもって、土佐派、春日派の始祖としているが、基光の子である珍海は僧侶になっているのだから、血統はそこで絶えたはずである。姓は、藤原で、土佐も春日も名乗っていない。

珍海(1087/91〜1152/65)。基光の子である。仏学に精通し、論争家だった。画技にも秀で、とくに文殊菩薩を得意とした。だから、その後、文殊菩薩の絵があると珍海筆といわれるようになった。京都の高山寺、醍醐寺、法隆寺献納の博物館にある貼り交ぜ屏風の一つ、高野山などに、珍海筆文殊がある。珍海は醍醐寺(三宝院)に住んでいた。

行海(1109〜1180)。珍海の弟。叡山に住み、絵を特技としたというが、作品は伝わらない。

藤原隆親たかちか、隆能たかよし(いずれも生没年不明)。伝記もよく判らない。系図によれば、基光の子というが、ちがうものもある(「春日系図」=春日基光─隆能─隆親─光長─経隆─邦隆。「藤原系図」=藤原隆時─清隆〔清綱〕─隆能─隆成─邦隆)。しかし、画風は二人とも似ているところがある。隆親は、春日と称し、春日仏師の系譜は彼から始まる。

隆能は、一説(藤原系図)では藤原清綱の子なのである。基光の血統(親子関係)ではないことは明らかだ。いずれにせよ、隆能は、絵所預となり、仁平年中(1151〜54)、鳥羽金剛心院の扉絵や扇面絵を描いて、宮中から恩賜を受けた。没年は判っていない。隆能筆という源氏物語絵巻は名古屋の徳川家が所蔵している(現徳川美術館)。本校にも写本がある。

その他、普賢十羅刹図は「某寺」が所蔵している。四国讃岐国金比羅神社にある「弱竹なよたけ物語」も隆能筆と伝わる。これは隆兼たかかね(高階隆兼。藤原、土佐、春日とも。生没年不明。ただし現在は延宝2〔1309〕年の奥書がある「春日権現霊験記」絵巻〔20巻〕の筆者として知られる)の筆という説もある。

こうして述べてきたことから明らかなように、はっきりしないことが多く、今後遺されている絵巻をよく調査し、「配置」(分類)し、伝来に頼らず(伝来の言説をことごとく再検討し)、「筆意によ(依)り」(描かれている筆の遣いかたを分析して)、しっかりとした理論を立て、それぞれの作品の判定をするようにならなければならない。現在の情況で軽率に判定することはよくない。とりあえず、伝来の説を披露して、君たちが考える材料を提供するばかりだ。

つぎに定朝(?〜1057)だが、彼は、天喜5年8月1日に亡くなっている。生年は判らない。治安2(1022)年、法橋ほっきょうに叙せられている。「彫刻家」でこの位階をもらったのは定朝にして初めてのことである。法成寺ほうじょうじ金堂の仏像を作った功績によって与えられたもので、「工巧の道を奨励す」という宮中のお言葉を賜ったという。その後、法印にまで昇った(これはまちがい、法眼になった〔1048〕まで)。これも造仏の功績によって与えられた。定朝以前には、仏像を制作する定まった方法というのはなかったのだが、定朝は「一定の寸法」を定めた。

定朝の作品のなかで、もっとも知られているのは、宇治平等院鳳凰堂の本尊である(丈六阿弥陀如来。寄木造、漆箔。239.9cm。天喜1〔1053〕年3月14日開眼)。その他、興福寺北円堂の釈迦如来像。破損しているところがあるが、その「体」(すがた・かたち)は、なかなか「雅麗」(優雅で美しい)である。興福寺東金堂の十二神将も、彼の作である。博物館にある大日如来は、定朝より少し前の時代の作だと思われる。しかし、作風は共通しており、同じ時代のものとしていいだろう。

覚助かくじょ(?〜1077)は学助ともいう。定朝の子で、父に劣らない彫刻の腕前であったという。父に勘当されたことがあって、そっと家へ帰って母親に遇いにいったとき、父定朝が半分仕上げた像があった。それをみて不満を感じた覚助は、手を入れて直した。あとで定朝がそれを知り、覚助の腕に感じ入り、勘当を解いたという逸話がある。後世、この種の話は多く、その一つのように思われるが、仏師のあいだで言い伝えられてきた伝説である。

定朝の弟子に長勢ちょうせい(1010〜91)。彼も定朝亡き後、11世紀後半よく知られた仏師だ。いろいろなところで仏像を造っている。広隆寺十二神像(一木作り〔岩座まで〕鎧に繧繝彩色、113〜123.5cm)。これはいまも遺っている。これをみると、定朝の弟子のなかで、見るべき仕事を遺した一人といえよう。(1077、法印。)長勢の子に円勢(?〜1134)というのがいて、彼もよく知られていた。

頼助らいじょ(1054〜1119)。覚助の子としてよく知られているが、遺作は伝わっていない。その子が康助こうじょ(生没年不明)。

宇治の平等院から隔たること二里(約8キロ)、日野の薬師堂というのがある。その本尊は康助が大治4年(1129)に造った。定朝が鳳凰堂の本尊(丈六)を作って30年後の制作である。定朝伝来の造仏技術がどのくらい進歩したかを示すいい例だが、品位は定朝には及ばない。

恵心僧都えしんそうづ(942〜1017)。寛仁元年76歳で亡くなった。名は源信という。卜部うらべ正親の子。比叡山に入って権僧都ごんのそうづとなり、恵心院に居を構えた。この人は、なによりも仏教学の研究で一家を成し、念仏宗を始めた人でもある。著書はすごく多い。弘法大師が説く自力宗とちがって、阿弥陀を一心に念ずれば成仏できると説いた。まことに念仏宗の元祖というベき人で、ここから法然親鸞が出てくるのである。僧都(源信)は、浄土の念(思い)を脳裏に描き説いたので、阿弥陀仏の像や図も手がけている。源信の描いたという絵はどこの寺でも一つや二つは持っている。しかし、果たしてどこまで描いたのか。ほんとうに腕を発揮していると思われるのは、京都黒谷金戒光明寺こんかいこうみょうじの本尊の絵で、これは「品位」がある。後方に山があって、三尊が来迎らいごうする図である。蓮の糸を手に持ち、これに繋がれて往生すれば浄土に行けるというのである。永観堂にも二、三点ある。知恩院は浄土宗の本山であるから、二、三点あって当然である。彫刻も源信作というのが伝わっている。こんなに描いたり制作したりしたのかどうも疑わしいのだが、その疑いを証明する手立てもいまはないので、伝承に従っておくしかない。

以上が延喜時代の概要である。金岡時代には剛健・優美の二つの面があった。巨勢の一族は剛健さを見せようとしたが、時代の大勢は優美を好み、優美さを表現する流れが時代の極点を作った。

彫刻には定朝が出、絵画には源心、基光らが出現。隆親、隆能に至って、「緻巧繊弱」(緻密で細かく、筆遣いは巧みだが、きわめて弱々しい)傾向に流れた。そんななかから再び剛健さを取り戻そうとする動きが持ち上がる。それは鎌倉時代の章で論じることだ。

すべて、社会の動きというのは単純ではない。一つの主たる動きに伴う別の動きがある。時代社会の変化という動きは、一種の「有機物」(生命体)の変化であって、進歩が止まれば必ず腐敗する。まったく、人が幼いころから成長して大人となり、老い、ついに死ぬのと同じである。そして、美術の盛衰は社会の盛衰変化と連動しているから、社会の文化が腐敗すれば美術もまた衰えていくのである。したがって、美術の盛衰の法則は、美術を奮い立たせようとする精神が起れば美術は必ずそれに応えて発達し、その発達活動が頂点に達すれば、形骸化が始まり、形が優先されると衰退が始まる。

奈良時代の初期は、形(形式)は不充分だったが、精神(内容)は盛んであった。それが少しずつ進展して形式が成熟し、ついに衰えていく。これは、あたかも果実が熟して地上に落ちるのと同じである。平安時代にあっても、その極点に達すると日本固有の「比類なき日本的」「美華」(美の精華)が開花したが、この「美華」が衰亡の原因となる。

今日の土佐絵といわれるものなど、その当時の形式のみを受け継いで、精神は亡びたままである。源平時代になって、ひとえに形式一辺倒に流れていってしまったのには、一つだけの原因を挙げてすますわけにはいかない。美術以外の、社会全体が「容儀的」(形式的)に流れていったからで、文学も社会の制度も、宗教も、すべて、そういう傾向に陥った。しかし、また別の方で、鎌倉時代を作る芽が育ちはじめ、源平時代は独自の性質を帯びている。すなわち、一方には藤原氏時代の美術の衰微を辿りつつ、一方、武士の気風が新しく興ってくる、という二つの勢力が、そこにみられるのである。

平安時代の美術が衰退していく原因は、第一に形式に溺れたこと。第二に「気力」が減退してしまったこと。第三にすべてに貴族趣味が支配して、「国民的」な(大衆庶民の好みや生きかたを反映する)視点が蔑ろにされたことだろう。

この時代、形式が非常に重要視されたことは見逃してはならない。藤原一族の門閥など、足利・徳川の比ではない。殿上と地下じげは差別され、武芸を卑しみ、ひたすら宮中に奉仕し、詩歌管弦に身をやつし、それ以外のことは人のすることではない。兵馬法律のことも上流社会の関与するところではないというありさまだった。人の世というものが、強い者が弱い者の優勢に立つということがありえないとしたら、こういう社会のありかたは、「真の文明」といえるかもしれない。しかし、社会というものは、そういうわけにはいかない。この時代、軍備や法制を軽視したのは、とんでもない偏った考えだったといわざるをえない。もともと、この軍隊と法律が社会というものを成立させる不可避の要件なのである。平安時代の上流階級はこれを軽視したのだから、貴族の末裔まつえいは、自分たちの文化の栄えていることに目がくらみ、盲目になり、文弱に流れ、優美ひとすじ、詩歌、管絃に耽った。月に嘯うそぶき花に酔い、蹴鞠けまりに夢中になり、書画を愉しみ、衣裳の美を凝らす。こうした歓楽を解する者でなければ優美なる和歌は詠じられなかったことは確かだ。

まったく、この時代の奢侈に溺れた姿は例がない。白河、鳥羽といった上皇の郊外への遊びの様子をちょっと窺うだけでもそれが証明できる。衣服の華麗を極めたことなど、この時代の他に例がない。服制については、推古(飛鳥)時代以来、しばしば改定されてきたが、いつも実用的な観点から行われてきた。それが藤原氏の時代になると、その美しさばかり競って、軽便さを忘れ「容儀」(礼儀にかなった身のこなしぶり)の点ばかり気にするようになった。

男子も華美な衣服を着て、歯を染め眉を描き、ほとんど男女の区別がつけられないほどであった。優美といえば優美ではある、しかし、男子の「気骨」はすっかり消えてどこかへ言ってしまった。隆能の描いた「源氏物語絵巻」をみれば、国家の衰減はまことにやむをえないことだと思われるばかりだ。

こうして、土佐派の優美さが、この時代に育てられたわけだが、門閥の悪弊から政治、服飾など、すべて「容儀」に流れ、そこに吸い込まれていった。

もう一つの原因「気力」の衰え。これは、藤原氏が後三条天皇の頃(平安中期、在位1068—72)からようやく権力を失い、皇室が復権を企み出す。藤原氏以外から皇后を立てるのもこの頃からである。つまり、ようやく外戚の権力が衰え、藤原氏の氏寺・興福寺も、かつては盛大な権力を揮って勅願の諸寺を寄せつけなかったものだが、この頃から祭事などの規模も縮小しはじめる。こうして朝権が、藤原氏専有から脱していくにさいして、藤原氏の弱点があちこちに露呈されていったことである。

叡山僧が、勢力を持ちはじめしばしば神輿を奉って、御所に迫り、藤原氏はそれをはねのけることができなくなった。さらに地方に盗賊がさかんに出現しても藤原氏の力で征伐できない。名前は国守くにのかみ、国主でも、自分の荘園を地下の者に任せて管理させていたから、実権はなかった。これも兵力を卑しんだ結果、招いたことである。こうして保元の乱(1156年7月)が興ったときは、天皇家も摂関家も自分の兵力を持たないので、やむをえず、源氏と平氏に闘いを依頼するしかなかった。これが朝権を奪われる結果となったこと、まさに、優美の極みのいきつくところというほかない。

宗教もまた「容儀的」に流れた。弘法大師、伝教大師が登場してきた時代には、学問を鍛えてこそ、その指導力を発揮することができたが、この時代の僧侶はそんなものは必要としなかった。たとえば、白河法皇。仏法を信じて寺を建て、その皇子をその寺の僧に据え、鳥羽天皇は皇弟であることによって、比叡山の座主に就き、三井寺の長吏となった。学問や智力を駆使して古の秘法を身につけているからその地位を獲得したのではない。親王だから得られただけである。当時の仏教界もこんなふうだった。

延暦寺や園城寺の僧徒による傍若無人な暴力もひどいものだった。罪を犯して山門に逃げ込めばその罪が免れられた。寺のなかにはつねに兵器が備えられ、仏法を興すには兵力がなければならないという論を立てる僧まで現れるという始末。容儀上の争いというより、宗派上の争いが盛んとなった。三井寺と延暦寺が戒壇堂を建てるに当って、どっちがその権利を持っているかと争ったことなど、そのいい例である。もともと戒壇堂は、どの宗派にも必要なもので、どっちに必要かと争うようなものではない。しかし、僧侶も権力を持とうと考えると、戒壇堂を自分の方に独占したいという欲望が起る。

こうして、あるべき宗教は、この時代どこにもみられないようになった。一方は貴族的に傾き溺れ、容儀を重んじるばかりで、教えは高尚かもしれないが、「下民」(一般の民)には理解できない、「雲上の宗教」になってしまった。社会の「原動力」たるべき政治、宗教がこんなありさまになり、さらに文学もまた容儀的に流れていった。学問は門閥に私服化され、大江、清原などいくつかの家系の専有物と化し、外から優れた学者が出てきても、この数家の上に立つ事はできなかった。本来、学問は競争によって進歩するものなのに、こんな状態でまったく「大家」を育てる道を塞いでしまったのだ。

当時の社会は、ただ華美をたのしみ、経書を学ぶことを好まなかったから、「柔和」であることを喜び、「女子」のような境遇に浸っていた。こうして前の時代から伝わった「女風」の文章がもてはやされ、「優美繊弱」、あの隆能源氏の絵のような事態となっていった。

平氏は、武力をもって、藤原氏に代って政治の実権を握ったが、もともと武力で勢力を拡げた者であるから、優美さは一時的に身につけたものというほかない。

とはいえ、朝権を手にすると、たちまち藤原氏に染まってしまった。いわば平氏の文化は藤原氏の「一種」(同類)といっていい。その専横振りは藤原氏よりもひどかった。しょせん、平氏は武家の出、鎌倉時代への橋渡しの役を演じたにすぎない。

以上、平安時代が衰えていく現象を論じた。一方には力をつけていく勢力がすでに登場しつつあり、政治の世界にあっては武家の権力が内部にようやく「膨張」し、鎌倉時代に入る百余年以前、すでに地方の政権を抑えて全国各地の人民と連絡したこと、白河院のとき、院の北面(の武士)を設置したことなど、武士が朝廷の権力のなかへ登場していく萌芽といえる。

保元・平治の乱が起って、武士は朝権を奪い取るわけである。

宗教の世界では、念仏宗が興って鎌倉時代への準備をする。容儀ばかりを重んじる宗教に代って興ってきたいろいろな仏教宗派のなか、この念仏宗はいちばん勢力を拡げた一派である。この時代、天台も真言も、みんな容儀に流れたが、そんな容儀の時代のただなかにあって、恵心僧都のように念仏宗を「研究」した者がいた。法然上人は、ただ一心に念仏を称えれば成仏できるとまでいいだした。

当時、武家たちのあいだでは、念仏宗でなければ理解できないということもあって、単純ともいうべき南無阿弥陀仏の必要を実感として受け止めたのだ。浄土宗は、平安時代の宗教である天台、真言と来るべき鎌倉時代の宗教(鎌倉仏教)とのあいだの楔となったもので、この両つの宗教の特徴を兼備している。それが、こんにちに至っても勢力を持っている理由であろう。

一向宗いっこうしゅうは、浄土宗の影響を受けて生まれたもので、さらに単純な宗教である。現在の本願寺派はこの「宗義」を継いでおり、ただただ南無阿弥陀仏を称えれば阿弥陀仏が救ってくれると説く。無学無知の人間もこれならよく理解でき、容儀を重んじる宗派とまったく反対の教えを説いた。もっとも、一向宗ものちには容儀に流れ、そのため衰えていく。この宗派を門徒宗と呼んでいるのは、我が門の徒になれば、「法談をなす」(仏法を説き説かれることができる)、お互いに勉強し精進すればいい、一方に偉い先生がいて教えてもらうのではない、というところから、そう呼ばれている。非常に「平民的」な宗派である。

法華宗もまたこうした動きから生まれてきた。天台宗の出である日蓮上人が、新たに法華経を解釈しなおして拡めたもので、これもまた武家の気性に合わせて、「淡泊に」(理屈抜きに)成仏でき、僧正や僧都に登場してもらわなくてもいいと説く。念仏宗は鎌倉以前から盛んになり浄土宗を成立させる地盤を作った。その単純な教えで、下層社会へ浸透していった。

空也、遊行といった僧が出てこの道を拡めた。いずれも、容儀的な宗派に対立する仏教である。つまり、鎌倉時代が出現する原因は、平安時代の終りにある。そして、そのときの美術もその時代の精神を備えている。

禅宗も入ってきたけれど、禅宗が美術の世界に影響を与えていくのは鎌倉時代の終り、東山時代の始めである。

文学についてみれば、この時代は武をもってその社会を動かしていたのだから、鎌倉時代の文学を発達させる力はまだなかった。とはいえ、武士道はすでにこの時代に芽を出しており、日本でこんにち武士道といっているものは、ここに起因する。

もし、日本全土がこぞって藤原文化の流れに埋没していたとすれば、日本はギリシァのアテネ、ローマ、バビロンと同じように滅亡していただろう。幸いにして藤原氏のような「奢侈」にして「怯弱きょうじゃく」な人種は、ただ当時の上流社会の人びとだけで、中流以下は、これに「感染」していなかった。したがって、鎌倉時代を作っていく「元気」は、このなかに伏在していて、それが今日の日本を形成していくのである。したがって、この時代の文学がないのは、惜しいことではあるが、以上のことを考えれば必ずしも惜しいことではない。

武士の「淡泊」さが容儀を重視する雲上人に反対する勢いは、平安時代の末期から鎌倉の始めにかけて、ますます盛んになり、美術の世界にあって、その楔の役を演ずるのは鳥羽僧正覚猷かくゆう(1053〜1140)である。その画風は、「形似」を求めず(形の似ていることにこだわらない)、「意」を表し(思想・感情を表現することに重点を置き)、「飄逸率直」な(軽やかな筆さばきでてらいのない)「気力」(一種の気迫)を含んでいる。代表作は「信貴山縁起絵巻」である。もっとも本当にこの絵巻が覚猷筆か、真贋のほどは判らない。「飛倉の巻」がとくに覚猷の筆になるといわれているが、言い伝えで鳥羽僧正と決めてしまうことはできない。当時の僧侶でこのくらいの絵を描いた者は他にもいたという説もある。そうはいっても、じっさいに遺っている作品から、系統を論じようとするならば、鳥羽僧正をこの期の第一人者とするほかない。

それに、この「淡泊」な(さらりとした)画風は、僧正以前からあっただろうし、推測にすぎないが、おそらく奈良時代の「淡泊」さに戻ろうとする動きの一つの兆候をそこにみることができる。

確証はないが、花山天皇(968〜1008、在位984—986)が淡墨を使って回転している車輪を描いたという話もあり、早くから淡白な画風が行われていたことは推測できる。

この画風は、鳥羽僧正時代を経て、藤原信実らに続くもので、一種の系統を作って進展していっているようだ。覚猷は、宇治大納言隆国卿の子で、大治5(1130)年、権僧正に任ぜられ、醍醐山に住しのち鳥羽へ移った。そこから世間の人は、鳥羽僧正と呼ぶようになった。保延6年、88歳で寂した。人物や動物を得意とし、飛倉の絵巻を作って天子(天皇)を諷刺したという。信貴山縁起飛倉の巻は、穀倉が金鉢とともに飛び上がり、山や谷を越えて信貴山の毘沙門堂にやってくる話を描いたもので、僧侶の供米は籾ばっかりで風にも飛んでしまうということを諷刺したのである。この絵の話が叡山の山奥に聞こえたのか、供米を改めたという。

高山寺にある鳥獣戯画も、覚猷上人の腕前を充分に見せていて「擒縦自在きんしょうじざい」(捕まえたと思えば解き放ち、自由自在な筆づかい)でじつに「状快」(気持ちが晴れやかになる)。本校に模写があるので、諸君も見ているだろう、猿は延暦寺、鹿は春日神社に擬しているという。他の生き物にどんな意が籠められているのかはよく判らない。この絵巻と隆能筆の源氏物語絵巻の「繊巧」さを比べてみれば、まことにまったく別世界。光長(常盤/土佐光長、生没年不明、文治(1185—90)頃の絵師)や信実(1176〜1266)などまさに、この覚猷の系統を継ぐものである。「将軍塚縁起」絵巻も覚猷筆といわれる。淡白な画風の絵巻である。

高橋勇ノートより

巨勢金岡。この人は前の時代つまり空海時代の「勢力」を藤原時代の初期に示して高名になった。世に「大家」といわれる人は、すべて、たんに技倆に秀れているだけでは、「大家」になれない。その時代の「時機」に反応した(「会した」)制作をみせてこそ「大家」になれるのである。つまり、前の時代に盛んであった「分子」(美意識・世界観と表現技法の要素)が、その人の裡に集中して、その「勢い」がその人の制作と生きかたにあって、「極点」に達していなければならない。そういう場面に置かれる人がいるのである。

金岡は、ちょうどその時機に生を享けた。金岡のところで、前の時代の「勢力」は最も成熟し、金岡 以降の人は、みんな、その成熟のあとの流れを汲んでいく。前時代の成果を一身に引き受けて、その極点を体現していると、おのずからそこに次の時代の可能性がみえてくる。こういう境界に立って、その作風を実現した人が、有名になるのである。

よしんば、その前後に金岡より腕の立つ画家がいたとしても、その時機に「遭遇」していなければ「大家」にはなれない。そういう「時」がある。

雪舟なども、周文や正信と比べれば、技術の点では劣るところがあるけれど、雪舟が室町絵画の頂点に位置づけられるのは、雪舟が、時代の転換期にあって、前時代の作風と思想を表現し、後世への道を示したからである。

「大家」といわれる人、すべて、美術の歴史の「前後関係の地位」(転換点)に立って、それをみずからの裡に実現した人である。

金岡は、空海が伝えた唐風と奈良風(天平風)とを混ぜ合わしたといってもよい。

岡倉覚三が「日本美術史」講義 平安時代(2)で採り上げた作品一覧

01 平家納経〔厳島神社 計33巻 紙本着色 26.0×812.6〜891.4cm 1164年〕

02 栄華物語絵巻、駒競行幸絵巻〔『栄華物語』中の「こまくらべの巻」を絵にした、紙本着色 鎌倉後期 絵の断簡は静嘉堂文庫、詞書のみ久保惣記念美術館〕

03 知恩院 毘沙門天図〔絹本着色 鎌倉時代の毘沙門曼荼羅〕

04 仁和寺 聖徳太子図〔絹本着色 鎌倉時代〕

05 法隆寺 毘沙門天図〔絹本着色 鎌倉時代〕

06 智積院 不動図〔?〕

07 弘仁寺 赤童子図〔奈良〕〔?〕

08 東博 伝公望筆 地蔵図〔?〕

09 護国院 愛染明王図〔東京上野〕〔絹本着色 鎌倉末期?〕

10 来迎寺 六道絵〔滋賀坂本〕〔「十界図」絹本着色〕

11 平等院鳳凰堂 建築+壁画〔宇治〕

12 東博 為成筆 浄土曼荼羅

13 相撲絵巻〔「平安朝相撲絵巻」相撲博物館〕

14 東博 阿弥陀図(伝基光)

15 徳川美術館 源氏物語絵巻〔五島美術館にも。紙本着色 21.5×12.8〜16.15cm 平安後期〕

16 普賢十羅刹図(某寺蔵)〔日野原家「普賢十羅刹女」図か〕

17 なよたけ物語絵巻〔金刀比羅宮 紙本着色 31.5×1397cm 鎌倉後期〕

18 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来本尊(定朝)〔丈六坐像 寄木造 漆箔 283.9cm〕

19 興福寺北円堂 釈迦如来像(定朝)〔立像、木造、鎌倉初期〕

20 興福寺東金堂 十二神将(定朝)〔木造、鎌倉初期〕

21 東博 大日如来〔?〕

22 広隆寺 十二神将(長勢)〔岩座まで一木造 113〜123.5cm〕

23 日野薬師堂 阿弥陀本尊(頼助)〔?〕

24 三十三間堂 千体千手観音〔京都〕〔本尊丈六千手観音坐像334.8cm〕

25 黒谷 金戒光明寺 阿弥陀屏風(源信)〔京都〕〔山越阿弥陀如来 絹本着色 三曲一隻 101.0×83.0cm〕

26 永観堂 伝源信筆 〔涅槃図 紙本着色〕

27 知恩院 伝源信筆

28 伝源信作仏像

29 信貴山縁起絵巻〔紙本着色 信貴山 朝護孫子寺31.7×878.3、1280.6、1424.5cm〕

30 鳥獣戯画〔紙本墨画 京都 高山寺 30.6×1148.4、30.7×1187.9、31.3×933.3、31.2×1130cm〕

31 将軍塚縁起絵巻〔紙本墨画 京都 高山寺〕