前回は、ヨーロッパ絵画の「異時同図法」を眺めましたが、「異時同図法」を《一枚の画面の中に登場する人物が二度三度描かれ、その人物の行動の時間の経過(物語)が描かれていること》と定義すると、聖エカテリーニ礼拝堂やパナギア・アシヌウ聖堂、ジョットーのスクロヴェーニ礼拝堂に描かれている一連の「ラザロの復活」の絵は、厳密な意味で「異時同図法」を完成させているとはいえない、むしろ、それは、ジョットーの後の世代の画家マザッチオの「貢の銭」に見事に成就しているのでした。

マザッチオのあの絵は、ちょうどあのころ誕生した「一点透視図法」の技法を実現した初期ルネサンスの絵画として有名ですが、その中で、彼はマタイ伝の一つの説話を「異時同図法」を使って描いたのでした。

ただ、ヨーロッパの絵画史では、このマザッチオをいわば頂点にして、もはや一枚の画面の中に時の経過を物語る場面をいくつか描く「異時同図法」は後退消滅して行きます。そのわけは、ルネサンス以降のヨーロッパ絵画の技法と思想の中心となる「パースペクティブ(一点透視図法)」の考え方と「異時同図法」の方法とは、「時間」を「空間化」する方法として、相容れることができない、むしろ相対立しあう技法であり、思想であったからです。

その後のヨーロッパ絵画は、パースペクティブの技法を絵画の思想として(つまり、この方法が最も理性的であり、科学的であったので)、一途に展開し、ついに「一瞬」を描くことによって、その「一瞬」の場面(画面)に現象の本質—出来事の全てを描き切ろうと考えるようになっていきます。レンブラントの「ラザロの復活」は、その最も見事な例です。「一瞬」を描いた画面にすべてが凝縮されているというわけです。これは、空間のとらえ方としての「一点」透視図法が、その「一点」を通して、立体としての世界の全体像を描き切る、それも平面にとらえ切るという空間の捉えかたを時間の捉えかたへ適用しているわけで、ここにヨーロッパ近代の「時間」を「空間化」する技術の成熟がみられるというわけです。

マザッチオの「貢の銭」は、相対立する技法を一つの絵画に成就させているという意味で、近代(一点透視図法)と古代(異時同図法)がみごとに同居した、きわめて稀有な貴重な作品だったのです。

—1—

日本という場では、「異時同図法」はどんな展開をみせるでしょうか。もちろんこれは、中国から朝鮮を経て輸入されてきた技法ですが、その経過も〈日本〉にある作品の中にみることができるので、ここでは日本の作品に限定してみていくことにします。

法隆寺に「玉虫厨子」とよばれてきている仏壇があります。高さ233.3cm、上部は仏様が安置されていた龕(がん)です。宮殿のような屋根と柱と扉を備えた建物で、大化5(649)年頃造られたと考えられており、これは現在、飛鳥時代の建築の姿を遺している唯一のミニチュアチュールといえます(法隆寺も飛鳥時代の建物ですが、天智9(670)年全焼し、その後再建されていますから)。玉虫厨子の仏龕の中の当初の仏像はなくなっていますが、厨子は総体当時のものです。その柱や長押(ナゲシ=柱をつなぐ水平材)、貫(ヌキ=柱と柱を貫いて渡した材木)、そのほか、宮殿を支える基壇(キダン)の側面、基壇の下の台(須彌座〔シュミザ〕)、台の足の部分、框(カマチ=須彌座の周囲につけた枠木)などに金銅(金を焼き付けめっき〔鍍金トキン〕した銅)透彫(スカシボリ)にした金具が貼られています。そしてその透彫金具の下にびっしりと玉虫の羽根が敷き詰められていました。いまはもちろん、それも遺っていないのですが、かつては怪しげな光を放っていたのでしょう。ともかくこの玉虫の装飾で「玉虫厨子」と愛称されていました。

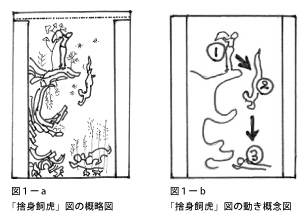

その須彌座の腰板(コシイタ=四面ある板状の囲い)の一枚に、「捨身飼虎図(シャシンシコズ)」という絵が描かれています。

漆と密陀僧という一酸化鉛の絵具で描かれているというのが、現在の通説です(つまり、その後の日本で盛んに描かれる画材、墨や岩絵具で描かれていないということです)。この須弥座の絵も厨子制作時のものと考えられます。

その一枚が「捨身飼虎図」なのです。釈迦になったシッダルダ王子の前世の物語(そういうのを本生譚〔ホンジョウタン〕といいます)で、シッダルダ王子は前生、摩訶薩捶(マカ・サッタ)という王子でした(釈迦ともなろう人は前生も王子なんですね)。そのサッタ王子が山道を行くと、お腹を空かせた母子の虎がいて、その餓えた母子虎を憐れに思ったサッタ王子は、虎の母子の前に身を投げ、餓えを救ったという説話。それを絵にしたものです。

岩壁の上で服を脱ぐサッタ王子、崖から落ちていく王子(まるでダイビングをしているようです)、そして虎の母子の前に身をさらし、まさに喰われようとしている王子—の三つの場面が一枚の画面(65×35.7cm)に描かれています。まさに「異時同図」です。(図1a、b)

それにしても、虎に身体を喰われるというのは、のちの肉食を禁じ、すべての生きとし生けるものの生命を尊び、慈悲を最も大切な心の拠りどころとする仏教としては、ひどく残酷な場面ですが、飛鳥時代は、とても血腥い時代ですから、こんなイメージもすんなり受けいれられたのかもしれません。

このサッタ王子の「捨身飼虎」物語の絵は、古くから絵解きに使われていたようで、3世紀の印度のマトゥーラの浮彫にもあり、キジル(中央アジアの石窟)の壁画(5〜7世紀)にもあり、敦煌にも428窟(5〜6世紀)などに描かれています。龍門(リュウモン=中国河南省にある石窟、6世紀)や鞏県(キョウケン同じく河南省6世紀初め)などにもあり、これらはみな玉虫厨子より早い例です。こうした伝統の上に、玉虫厨子の「捨身飼虎図」が描かれています。

一枚の画面のなかに、三つの場面が一つ一つ、単位をつくりながら描き分けられ、それぞれの場面も、とくにサッタ王子の姿など、太い輪郭に縁取りされてきちっと描かれています。

二つ目の例は、「信貴山縁起(シギサンエンギ)絵巻」にある「異時同図法」です。

「信貴山縁起絵巻」は、作者が誰かわかりませんが、三巻から成り、上巻は「飛倉(トビクラ)の巻(マキ)」あるいは「山崎長者の巻」とも呼ばれている(高さ31.7×長さ878.3cm)、中巻は「延喜加持(エンギカジ)の巻」(31.7×1280.6cm)で、下巻が、「尼公(アマギミ)の巻」(31.7×1424.5cm)です。三巻通しての主人公が命蓮(ミョウレン)というお坊さんで、上巻ではお米の倉を飛ばす念力(法力)を発揮し、中巻では延喜の帝・醍醐天皇が病気になったとき、命蓮が剣の護法で快癒させる話。下巻では、命蓮の姉の尼公が、信濃の国からはるばる大和の信貴山にいる弟を訪ねて巡り合う話。上巻には詞書がないのですが、これは多分後世に欠け落ちたのではないかと思います。巻物の長さが三巻中一番短い(下巻の約三分の二)のもそのせいでしょうか。

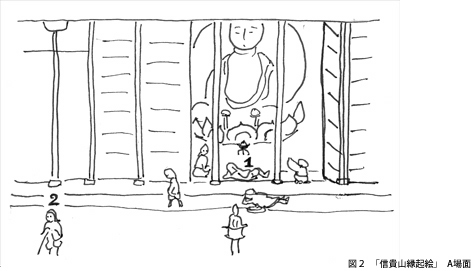

「異時同図法」の問題としては、下巻に二カ所出て来ます(図例は、絵巻物全集かなにかで見て確かめて下さい)。まず、姉の尼公が弟を訪ねて奈良へやってきて、東大寺の大仏殿に参籠して大仏の前で一眠りします。その尼公が横になっている絵。そして夢にお告げがあって、大仏殿を後にする尼公が、なんにんかの参籠者がいる一つの大仏殿の画面のなかに、二度描かれています(これをA場面と呼んでおきます。図2)。

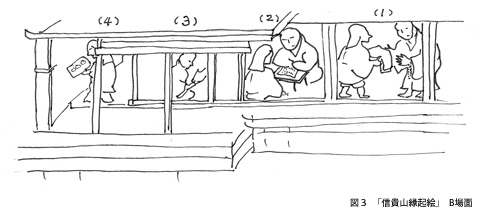

もう一つは(B場面と呼びます。図3)、ついに尼公が信貴山へ辿り着き、弟と再会する場面(1)。弟と姉が机をはさんで向かい合って、お経かなにかを読んでいる場面(2)。命蓮が一人でお経を読んでいる一方(3)、尼公が供物の載った盆を持って、お供えに行こうと回廊を歩き出している場面(4)。

信貴山の岩場に組まれた寺院の部屋は、一つの建物の側面全景です。部屋を区切る柱が立っているのですが、これがコマ割りの役目をして、場面(1)—(2)—(3)—(4)を繰り拡げて行きます。しかし、柱はあくまでもこの寺院の部屋の一部である柱として描かれていて、(1)の場面なぞ、命蓮は柱の向こうに立っているという描きかたです。(お尻が柱の奥から右側に描かれています)。そして、(2)は、二本の柱の間に二人で向かい合っている情景。(3)は、板戸があって、板戸のあいだから命蓮が覗き見でき、尼公は、さらに左方、室内から出てくるところです(4)。

こんなふうに、一つの場(建物の情景)の中での部屋の仕切毎に同一人物が繰り返し描かれ、時の経過が描かれているのです。

そもそも、絵巻物というのは巻物を右から左へ、繰り上げ巻いていくに従って、詞書と絵が出てくるのですが、それは、右手と左手がつくる空間の幅に相当する拡がりが少しずつ移動して出来る絵(詞)空間です。

長い巻物ですから、全体としては、同一人物はなんども出てくるのですが、繰り上げる右手と繰り出す左手のあいだにできる一定の拡がりが一つの絵空間をつくるわけです。それが絶えず移動し、変わっている絵空間の拡がりのなかで、大仏の夢のお告げの場面や、姉弟再会の場面が、両手の拡がりがつくる絵空間にちょうど収まる枠に、少しづつ移動させながら、入るように描かれています。

絵巻全体を考えれば、登場人物はなんどでも、場面場面に描かれますから、絵巻全体は「異時同図法」の方法でもって描かれているといえます。ですから、左手と右手の開いている絵空間に、同一人物がなんども登場する描きかたは、作者としてはごく自然に出来たことかもしれません。しかし見る方としては、この描きかたは新鮮だったでしょう。工夫がどんどん加えられています。

絵巻を繰り上げる右手と繰り延べる左手がつくる絵空間が、その巻き上げるという運動によって、紙芝居のように場面を変えていくのですが、A場面とB場面、どちらも一つの場面なのですが、Bの方は右から左へ、同一の場所でありながら人物は別の背景へ移動していき、時の移り、話の進行を語る工夫が読みとれます。Aでは、一つの場面のなかで、ただ人物だけが移動しますので「同場面内異時」構図と呼ぶのがより正確に近いでしょう。それに対してBは「移時異背景同場面」とでも呼ぶべき工夫です。AとBと新しい工夫の発展がみられます。しかし、いずれの場合でも「信貴山縁起絵巻」では、移動の中の絵は、単位化されています。あとでみる「伴大納言絵巻」のように、あたかも巻き上げる動きに合わせるかのような絵の作りかたではありません。

時間の移動が、コマ割り化されているのです。ちょうど「捨身飼虎図」が一枚の板の枠の中に三つの時間の経過を描き、その一つ一つの時間/動作を独立した単位として画面にはめ込んでいたのと、絵のつくりかた(画面構成)のと原理は共通しています。〈絵のつくりかたの原理〉というのは、「時間」を描く(空間化しようとする)手法のありかたを決める思想といいかえられます。

時期としては「信貴山縁起絵巻」より少し早くに描かれた「聖徳太子伝絵」は、別の「異時同図法」の手法をみせています。それは巻き上げられている絵巻物を一気に拡げ、一枚の襖絵にしたといえばいいでしょうか。

この「聖徳太子伝絵」は、法隆寺の東院、夢殿(聖徳太子が住んでいた斑鳩宮の跡地に、天平11〔739〕年頃建てられたと伝わり、秘仏救世観音菩薩を安置しています)。を囲む回廊の奥(北側)に建つ絵殿(エデン)の内陣を飾るために、壁面5間に描かれた聖徳太子の伝記絵です。平安中期の延久元(1069)年、秦致貞(ハタノチテイ)が描いたと記録され、鎌倉時代(建武5〔1338〕年〜暦応2〔1339〕年)を始め、たびたび修復され、天明8〔1788〕年、二面一組、計五組の屏風に改装、明治11〔1878〕年皇室に献納されました。現在、東京国立博物館、法隆寺献納宝物館に保管されています(五双ともに185×1360cm)。その綾地絹(アヤヂギヌ)は当初の者を遺していますが、絵の描き起し線などは、後世に手を入れたものです。

これは、聖徳太子の生涯を絵解きした一種の仏教説話絵で、藤原頼長(フジワラノヨリナガ、1120〜1156、保元の乱の主謀者の一人)の日記(「台記」ダイキ)に、東院の僧が参詣する人に絵説きしていたと書いています。

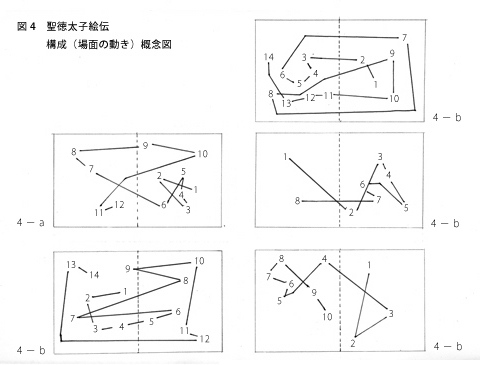

五双はそれぞれ二面から一つの絵に構成されています(図式化した模式図が図4です)。

第一双は、①母妃が太子を懐妊、②太子誕生、③も誕生、④2歳、⑤3歳、⑥4歳、⑦5歳、⑧10歳、⑨11歳、⑩11歳、⑪26歳、⑫27歳、と12の場面が二面に描かれて画面の中の短冊にその説明が書かれています。

その母の受胎①から⑫27歳までが画面の中に配置されているのですが、その時間経過の流れは、ほとんど無秩序といっていい。二面の拡がりを持つ画面空間に景物(山や樹木や建物)を配し、そのそれぞれふさわしそうなところで①から⑫までの場面が描かれています。その流れは、「捨身飼虎図」や「信貴山縁起絵巻」のように、単位化された秩序を隠しています。その①から⑫までの流れを線で辿ってみますと、図4—aのように表示できます。

第二双は、①6歳から⑭43歳までの14場面。その流れは図4−bです。

第三双は、①17歳から⑭49歳。その14場面の流れは図4−cのようです。

第四双は、①16歳から⑦50歳、薨去し⑧埋葬されるまで8場面(図4−d)。

第五双は、①9歳から⑩薨去二年後の出来事までの10場面(図4−e)。

二面からなる画面を、一つの枠と見たてて、その枠のなかで、縦横に、というか融通無碍に、「場面」が走ります。

−2−

「捨身飼虎図」や「信貴山縁起」は、画面の枠を意識していません。意識しているのは、たまたまその大きさの画面空間が与えられたなかで、「時」の経過を描く、その「時の動き」の背景となる場面です。そのために、描かれている「時」、つまりその経過を見せる人物の動きは、一つ一つが、それ自身の単位を備えています。この「捨身飼虎図」の構成は、書でいえば楷書や行書(草書)の組み立て方と共通しています。画面のなかでの人物の動きのつながりかたと、人物の描き方と書の文字の書かれかた(一つ一つの書きかたといくつかの文字のつなぎかた)の秩序が共通しているのです。

もう少し細かくその共通している点をみておきます。「捨身飼虎図」は楷書です。一点一画、そのハネや筆先の収めかたもゆるぎない筆法。それと同じような輪郭のとりかた、サッタ王子や岩や竹の形や線にみてとれます。敢えていえば、虎の母子は行書と類似のゆるみがあります。

「信貴山縁起」の異時同図法は、姉弟が出会い、いっしょに仏道修業に励んでいる場面は、行書スタイル、大仏夢告の場面は草書です。

漢字の書法は、「真」「行」「草」の三体あります。「真」が楷書、「正書」ともいわれます。点画を崩さない、身構えた書体です。行書はそれがくずれ、草書になるともっと点画など無視した描き方になります。実用世界では、いつも楷書で書いているわけにはいきませんから、草書や行書が、まず書法として成立したと思います。

中国最古の部首で引く字書「説文解字」には「漢興りて草書あり」とあります。漢の時代にもう草書体は一般化していたというわけです。正書(楷書)のスタイルが確立し制度化されるのは隷書が定着したあとといわれていますが、まず草・行体があって、最も格式ばったフォーマルな書体ということで、楷書が考え出され制度化されたのでしょう。しかし、蘇軾(ソショク1036—1101、北宋時代の詩人書家)など、「書法は正書に備わり、溢れて行、草となり」といい、「真は行を生み、行は草を生む、真は立つが如く、行は行くが如く、草は走るが如く」といって、「真→行→草」の展開をあたかも「真」が起源に「正」としてあって、そこから「行」「草」が生まれたかのように、信じさせました。そして、だんだん、「真→行→草」は、書き方のくずしかたの展開とみないで、書き方の歴史的発展のように考える伝統が作られてきました。

日本列島とくに、大和朝廷に漢字と書法が百済から伝わったときは、この伝統がそのまま入ってきています。そのせいで、よけいに楷書が書体の起源としての正書であると考えられがちです。

いずれにしても、こうして、漢字と書法が大和朝廷とその周辺に伝わって、その最古の書の例として遺っているのが聖徳太子筆と伝えられる「法華義疎〔ホッケギショ、「法華経」の註釈書、推古15(615)年作、縦25.1cm、法隆寺蔵〕です。行書で書かれています。

聖徳太子が百済や隋から届いた書を勉強して書いたものです。〔四巻あって、第一巻の長さは1424cm、第二巻1330cmあります。〕聖徳太子は中国六朝、王羲之(オウギシ)などの書を一生懸命学んだのでしょう。

聖徳太子と同時代の楷書の例は、たとえば法隆寺金堂にある釈迦三尊の光背に鋳込まれた銘推古31(623)年造、金銅鋳造陰刻、文字面33.9×33.9cm、法隆寺蔵)が典型的です。

日本へは、「真」「行」「草」が同時に手本として入ってきたのですが、「草」の典型というより、その最も極端な例をとりあげておきたいと思います。

さきの二つから200年ほど時代が過ぎて、9世紀末か10世紀初、平安初期の書です。醍醐天皇の筆といわれている「白氏文集〔ハクシブンシュウ〕」(紙本墨書25.8×40.9cm)です。白楽天の詩を書写したものですが、天皇が酔っぱらって酔いにまかせて筆を揮ったように文字が走り踊っています。紙の隅に、筆先からポタリと落ちた滴の墨の跡もあります(以上、三点図版はここでは省略しますが、美術全集などで参照して下さい)。

これは草書の中でも「狂草」と呼ばれ、さらに崩れると「連綿体(レンメンタイ)」と呼ばれるスタイルになると考えられています。

じつは、日本で、醍醐天皇の時代、天皇の命令で「古今和歌集」が編集されました(915年)その撰者の一人である紀貫之が書した「古今和歌集」の書体をよく写したものと伝えられる、伝紀貫之筆「高野切古今和歌集(コウヤギレコキンワカシュウ)」というのが遺っています。いろんな研究の結果、それは、11世紀のもの、つまり古今集が編集されてから100年後位のものだと考えられています。いずれにしても、古今集の最古の写本です。その書体が「かな連綿体」と呼ばれています。「かな」の「連綿体」という呼称は、たぶん中国の書体でそう呼ばれているのを流用したのだと思います。しかし、じっさいは、まったくちがうものです。中国の連綿体は「草」のさらに崩れた書体という意味で使われています。

図式化して、だんだんに崩れて行く順に書体を並べてみると、「真(楷・正)」→「行」→「草」→「狂草」→「連綿」です。そしてこの「連綿」の行きつくところは「一筆書」でまったく筆跡のとぎれなく一筆で書いてしまうようなところへ行きます。

平安時代に京の知識人(貴族・公卿)たちが考え出し実践した「連綿体」は、目指すところは「一筆書」にあるのではありません。そもそも、中国・朝鮮で書かれている漢字ではなく、かなを書く書法として考えられたところも、中国とちがいます。中国由来の書の伝統と切断したところから、かなの連綿体が生まれたということです。

別のいいかたをすると、「真」「行」「草」は、中国の漢字の書法の系列を形成するもので、その果ての「狂草」から「かな」が生まれたのではない。もちろん、「狂草」からも多くのことを学んだけれど、「狂草」がつきすすんで「かなの連綿体」になったのではないということです。

漢字の草書、狂草体(連綿体)は、どこまで崩れても、一つ一つの漢字の文字の単位を捨てません。どこかに、その文字の点画の本質的形態(形質としての骨格とでもいうべきもの)をのこして書いています。

「かな」の「連綿体」は、その一つ一つの文字の単位の形質としての骨格を捨ててしまいます。決して一筆書きのようなつながりかたをするのが目的ではなく、かな文字の形を、融通無碍に変えてほとんど形を隠すほどにまで変化させて書こうとしているのです。

—3—

表面=外面というのは、外向きの世界、いいかえれば対他者に向けた公の場面、どんなにくずれ乱れても、その面を保持することは決して棄てない。それは現実重視、〈現実〉を大切に、中心にした生きかた・思想です。中国には、この思想が綿々と続いています。

そういう中国(唐・漢)から知の技術を学び、信仰のありかたも、その唐・漢式に変えた日本列島の人びとですが、そんななかで、唐・漢をただ真似ているだけで終わらない考え方生きかたが芽生え、育っていきます。その生成過程で、ある逆転、思想の転換が起こります。そういう転換は、いろんな歴史の場面に見られるのですが、10世紀の日本列島・京のみやこで興り育っていった転換は、その後の「日本」の文化に大きな役割を演じる重要な出来事となりました。というのも、その後の「日本」の知識人が、この平安京での出来事を、正にこれぞ「日本」=「やまと」の固有文化だと、いいつづけてきたせいもあります。その平安王朝文化は最も「日本的」、「日本」固有の伝統文化と考えられ信じられるようになったか、という問題は、また別の機会に考えるしかありませんが、ここではその転換の結果だけをみておきます。

その転換が招いたものは、まずなによりも「現実」と「非現実」の価値の転換です。「現実」すなわち「この世」だけがすべてではないよ、という考えです。当時、大きな力をもってきた天台仏教浄土信仰の影響はもちろん大きいです。そんななかで、この人の世は、かりそめのものだ、という思いがとても大きく抜き難いものになっていきます。[もっとも、ここでこうして議論している「現実」とか「非現実」とか、そんな言葉を使って当時の人がものごとを考えていたわけではないのですが、当時の人の考えかた感じかたに近づくために、われわれは、そんな用語を用いるほかないのです。当時の人と、同じように呼吸し、感じ振舞うことは、とうていできません。そんなとき、そのどうしても置かれている隔たりをどうしたら少しでも小さくできるか、を工夫するためには、いろんな方法を試してみる必要があります。ただ、古い文化を知るためには古いものの中から現在(いま)に通じるなにかを引き出せばいいのだ、とばかりになにもかも、現在(いま)の考えを基準に処理するのはやめなければならない。それは、古い時代の人に対する現代人の傲慢です。だからといって、その反対に徹して古い時代のことを考えるのに現代の概念/言語をいっさい使わないとするのは(じっさいそれは不可能だけれど)、欺瞞です。われわれの限界につねに気を配りつつ、対象にできるだけ近づくにはどうしたらいいか、を考え考え言葉を選んでいくしかないと思い、まずは「現実」とか「非現実」という言葉を使いました。]

「現実」と「非現実」という現代のわれわれが対比して理解する「現実」感覚ではなく、当時の人びとの〈現実〉は、われわれが想像する「非現実」(=「仮」)も含んでいるのです。「この世」は「仮初め」だと考えているとき、「この世」ではない「あの世」は、いまこうして息をしている「この世」ではない、別の「この世」、あるいは「この世」にはみえていないけどすぐ「この世」のどこかに隠れている「世」なのです。

紀貫之の「古今和歌集」には序文が二つあります。一つは漢文で書かれていてこれを彼らは「真名序(マナジョ)」と呼びました。そしてかなで書いたほうを「仮名序(カナジョ)」と呼びました。漢文の序のほうが「真」ですが、これは漢文が「真」、つまり「正」で、かなは「仮」ということです。この「仮」は、「真—行—草」よりさらに「草」というより、「真—行—草」の価値序列の別にある体(タイ)という思いでつけられています。漢文の「真—行—草」は、あくまでも「真」を規範根拠に(起源・歴史的な意味の始まりではなく、型のありかたとしての起源・元)とする書体の序列で、「仮」はそういう「真」の体系とは別の体として名付けたのです。いや、じつはそこいらへんはかなり曖昧に、というか二重化多重化したまま使われていたようです。「真」は、「真・行・草」の規範として、「唐・漢」文化の代表名であり、一方、文字を書く書体の一類型としての呼び名でもありつづけます。古今集の「序」は、前者の例とすれば、後者の例を一つ「源氏物語」から挙げておきます。「葵」の巻に「草にも真名にもさまざまめずらしきさまに書きまぜ給へり」とあり、この「真名」は「楷書」という意味で使われています。この「二重化」して「曖昧」に使われていたことも「真」と「仮」の関係意識のありかたにとって重要なところです。ところで、この「かな(仮名)」を「女手」と当時の人は呼びましたが、これは「男」対「女」という組合せ・対概念を喩とした書体のありかたの名付けかたで、とても象徴的です。じっさいに女の人が書くというより、「女」の立場が可能にし、そういう「立場」に立ったとき実践できるような体(スタイル)のことです。「男手」と「女手」と呼んだとき(絵にも「男絵」、「女絵」という呼びかた・区別がありました)、その「男」が「真(真名)」で、「女」が「仮(仮名)」となる。そういう「真」対「仮」の関係にある「仮」(かりそめ)です。

こうして、「真」「行」「草」の書体の型の序列が、書体だけでなく当時の知識人の生きかた、表現の方法を価値づける言葉(概念)として使われるようになりました。「仮(仮名)」「女(女手・女絵)」という言葉は、そういう価値づけから誕生したのです。ですから、「女手」の文字といい、「女絵」といって、それをじっさいに使い、書をものし、絵を描いたのは、多くは当時の男性でした。もちろん女の人も清少納言や紫式部のように活躍しましたが、彼女たちは「女手」や「女絵」の実践家として活躍したわけではありません。清少納言や紫式部が登場する前から、女の人たちは和歌をたくさん作っていることは万葉集をちょっと開けば明らかですし、そんなふうに絵を描いていた人もいたでしょう。と同時に「男」対「女」が「真」対「仮」の対立の相似関係概念として使われたことからも判るように、「この世」にあって、「女」は「仮」と喩えられるような位相にあったことも確かです。

—4—

つぎに、この「女手」「仮名」の「連綿体」の例をいくつかとりあげます。最初が、さきほど名前を出した「高野切古今和歌集第一種」です。

「高野切」というのは、「高野山」に伝わった「切」れ端(裂〔キレ〕・断簡〔ダンカン〕)の意味です。この「高野切」は、豊臣秀吉が高野山の金剛峰寺文殊院の僧・木喰応其にプレゼントして高野山に遺っていたからそう呼ばれてきました。「切」は断片ということで、もともとこの書は巻物だったのですが、そういう巻物を寸断して、つまり「切」「裂」にして珍重していくという風習が、安土桃山時代16、7世紀ごろから一般化していきます。これは、日本美術の歴史を考える上で非常に重要なことです。

秀吉が一家来へのごほうびや権力をもつ坊さんなんかへの贈り物に、こうした古い断簡(裂)を与える。坊さんはともかく戦争することしか興味のない家来たちは、最初は、こんな和歌の切れ端なんかもらって、なんだこれは、と思ったことでしょう。そんなものより、お金や米や土地(領地)のほうがほしいよ、と。まだ、女の人をあてがわれる方が喜んだかもしれない。しかし、秀吉がそうやって古筆切などもったいぶって配っているうちに、それに価値がついていくわけです。美術品に交換価値が付いていく時代の幕開けです。

美術品がお金に換算できると同時に、日本の古い時代の紙や布でつくられたものが原型を喪って、別の形で「鑑賞」される(ということは、本来のその品の役割を剥ぎとって「眺めるもの」として「所有する」ということです)—そういう慣習が始まり、制度化していく時代の幕開けです。

襖であったものが屏風に仕立て直されるということも、それ以降盛んになっていきます。襖から屏風に変えるということは、屏風が座敷などの空間の中にもっていた家具としてのその固有の性質が変えられるということです。そのとき、そういう座敷空間全体に対して襖がもっていた働きも変質され、屏風にされて持ち運びできるようになった、どこにでも設置出来るようになったし、保管しやすくなったという特性を与えられることによって、逆に働きの範囲は縮小されています。

現在、ボクたちは、美術館に江戸以前の襖や屏風が展示されると、照明の方法や展示の仕方について、つい文句をいいたくなります。美術館がそんな展示をやっているその最大の要因は美術館という制度が、明治に入って日本の近代化を推進していく中での文化行政の一環として進められ、その方法が欧米の方法の丸写しであり、そのことを現代も疑わずにやっているところにあるのはいうまでもありません。それと同時に「高野切」などが生まれた歴史を考えてみると、近代に入って、美術館で昔のものがそれがつくられ使われていた流れ・コンテクストを切断・剥奪して一個の「作品」としてガラスケースなどの中に展示するというやりかたは、16世紀ごろから、日本列島において慣習化され準備されていて、近代化の推進を支え助けたところもあるということに気がつきます。

その意味では、茶道の役割も無視できません。秀吉の美意識の黒幕は利休でした。利休から遠州へと、「茶道」がやったことは、まさしく日本古来の美の風習の再編であり、日本の「伝統」美が「世界に通じる」形に整備されていく基盤がここで地ならしされたことは間違いありません。(岡倉覚三がアメリカの文化人に「日本の美」を説明するのに「茶」を選んだのには、こんな戦略が仕込まれていたというわけです)。

さて、「高野切古今集」ですが、これは「第一種」「第二種」「第三種」とあって、それぞれ筆がちがう(別の人が書いた)というのが現在の定説です。しかし、ともかく、その三人が手本にした貫之の書(原本)が当時はあり、それを「写し」たものと考えられます。ここでは第一種の古今和歌集巻頭の一首の筆に注目します(現在の断簡の大きさは、25.8×40.9cm、五島美術館蔵)。

四行に分けて書かれていて、最初の一行は、詞書(コトバガキ)です。

「ふ(不)るとしに(尓)にはるた(多)ちに(尓)にける日よめる」

とあります。上の説明でかなの右に漢字を( )に入れていますが、原本では漢字、つまり万葉仮名が書かれているところです。当時の仮名は「かな」」といっても「漢字」を使っているのです。これも大事なことです。漢字(「真名」文字を、その本来の〔現実の〕ありかた〔意味〕を消し去って、やまとことばの「音」を指示する役割だけを負わせるということをしています。この変えかたのなかに「仮名」つまり「仮の名(文字)」のありかたが読みとれます。

「ふるとし」というのは「古年」「経(フ)る年/歳」で、昔の暦の生活では、新年というのは立春の日から始まるものなのですが、旧暦では数年ごとに、大晦日がくるまえに立春が来てしまうという事態がおこるのです。こういう事態を、昔の人は「年内立春」と呼びならわして、ある感慨をもって、自然のめぐりと暦のズレを受け止め、和歌にもしてきました。コトバガキはそういうときにめぐりあわせて一首詠じる、という意味です。

第二行は、

「あり(利)はらのもとか(可)た(多)」

と作者の名前です。漢字に改めれば「在原元方」です。

残りの三行、四行で、和歌が書かれています。

「と(東)しのうちに(尓)はるは(盤)き(支)に(尓)け(介)り(利)ひと/ゝせ(勢)をこそ(曽)とやいは(者)むことしとやいは(者)む(無)」

歌意をつかみやすくするために漢字に改めましょう。

「歳の内に春は来にけりひととせ(一年)を去年(こぞ)とやいはん今年とやいはん」

暦の終わり(大晦日)がこないうちに立春になってしまった、のこりの日は去年といったらいいのか、今年というべきか—という意です。

この一首をとりあげて、正岡子規が、理屈だけのくだらない和歌だとこきおろして、有名になった一首でもあります。旧暦から新暦に切り替えられたのは、明治5(1872)年11月9日。この日が明治6(1873)年1月1日になって、欧米の暦と日本の暦が一致するようになったのです。ですから、世界史には「明治5年12月」という月は実在しないのです。

この暦の切り替えによって、日本列島に住む人びとに及ぼした混乱はすごく大きな問題で、日本近代をこの旧暦と新暦の転換とその影響のなかにみていくと、いろんな問題がみえてきます。それについては、いつか考えるとして、正岡子規がこの和歌をこきおろしたことについて、ちょっと触れておきます。

子規は短歌革新をやろうと「歌詠みに与ふる書」を書き出した明治31(1898)年、それは新暦時代に入ってわずか四分の一世紀経っているだけですが、もう子規のような若者には旧暦感覚がすっかり薄れてしまっていたことが判ります。だから、彼には、この和歌は、暦が理屈通りにいって、いよいよ、困ったな、という「事実」について述べているだけの歌としか受けとめられなかったのでしょう。たしかに、近代合理主義の眼から見ると、理屈っぽいメッセージを5・7・5・7・7の型にはめただけのようにしかみえない、余韻のある叙情は感じられない。

ただ、当時の人が求めた表現の質ということからいえば、「年内立春」というめったに経験しない〈時〉に遭遇して、その感慨を心をこめて詠っているし、逆にいえば、この時代の知識人は、ヨーロッパ人がやったような論理学をベースに散文で理論を語り綴るというのはかえって野暮で、下司で、理論というものがあるとしたらむしろそれは和歌の形式で綴られるものでなけりゃ誰も耳を傾けなかったのかもしれない。

「和歌のイコノグラフィー」(『國文學』2006年8月号)では、そんな例として凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の「月夜にはそれとも見えず梅の花 香をたづねてぞ知るべかりける」(古今集巻一 春歌上)を挙げておきました。

「高野切第一種」にもどりましょう。一首31文字が二行に分けて書かれています。上に引用したスラッシュ(/)印のところで行が改められています。

和歌は31文字から成立する詩ですが、その中では5・7・5・7・7と5句に分節してそれぞれに意味とイメージをつくり、それが31文字からなる全体の歌の流れと響きをつくります。ですから、5・7・5・7・7という分節の感覚は、その一首を味わう上でとても大切です。ところが、ここでは「としのうえにはるはきにけりひと」で行を改え、「ゝせを・・・・」を書き出して5・7・2/3・7・7となって、そういう分節の原則(意味とイメージを形成する語句の最小集合単位)を無視しています。

和歌第三句の「ひととせを」を真ん中で断ち切って書いているわけで、和歌の内容と書の筆の運び方は和歌の内容・歌意に無関係に形の美しさだけを追求してこれを書いたように見えます。で、「高野切」を書いた時代(11世紀)は、「古今集」がつくられて100年位経っており、そのころには、もう古今集の歌の意味を理解することと書の美しさを追求することとは分裂状態にあったと指摘する現代の研究者もいます。現代の書も、そういう和歌の内容を吟味しないで(することには興味がなくて)、ただ書の形の美しさだけで求める伝統を引き継いでいますから、これは一見説得力があります。

現代でも、百人一首など丸暗記していて、上の句を詠み始めたら、「ムスメフサホセ」などと憶えて上の句一字で下の句の札を取ったりするカルタ競技もあるわけですが、こういうときは、和歌の意味は理解しようなどと思っていないことが多い。昔の人は現代のわれわれよりもっとたくさん、「古今集」の和歌なんか全部ソラで詠えたでしょう、それは当時の人の必要な教養でした。しかし、だからといって、現代人の基準で、当時の人の教養の内容を理解してはいけないと思います。

それに、この「高野切」は、たしかに「古今集」成立から100年後に書いたとしても、もともと紀貫之の書いた書があって、それを写したものと考えられます。ということは、紀貫之自身こんな風に二行に分け、歌意と書形が分裂しているような書きかたをやっていたということです。

この問題を考えるために、もう二つの例を挙げます。

まず「升色紙」です(彩箋などといわれる中国から輸入した唐紙に墨で書かれています。14.2×11.0cm 個人蔵)。これは伝藤原行成(デン・フジワラノユキナリ 天禄3〔972〕〜万寿4〔1028〕)筆です。行成は、小野道風(オノノトウフウ/ミチカゼ)と並んで「三蹟」と呼ばれている能書(書の達人)の一人ですが、この「升色紙」は、やはり「伝」で、行成の真筆ではないといわれています。「高野切」と同時代の書と考えられています。

とはいえ、「伝」は抹殺できないところ、行成の模写本として貴重なのでしょう。誰が書いたかどうかなどヌキにして、みていて舌を捲くほどすごい書です。

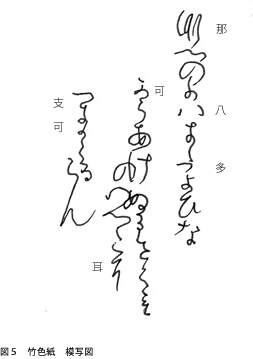

「な(那)つのよは(八)まだ(多)よひな/か(可)らあけぬるをくも(毛)/のいつこに(耳)/つき(支)か(可)くる/らん」

「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいずこに月隠るらん」

百人一首にもはいっている名歌ですが、それが5行に分けて書かれています。行の位置関係を図式化してみましょう(図5)。改行は、歌意どころか音読しようとしても音のつながりさえも寸断するように書かれています。さらに三行目の「いつこ耳」は、前の「可からあけぬるをくも」の行に重なるように書いていて、これでは書を「読む」という機能も実用性も破壊しているようです。

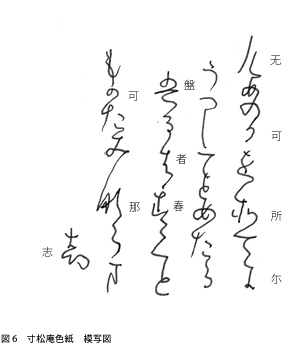

もう一つは、「寸松庵色紙」から。先の二つと同じ時代の書です(彩箋墨書、12.5×12.5cm 畠山美術館蔵)。

これも五行に分けてかいています。こういう描きかたを「散らし書き」ともいいます。

「む(无)めのか「可」をそ(所)てに(尓)/うつしてとめたら/は(盤)るは(者)す(春)くとも/か(可)たみな(那)らま(万)/し(志)」

「梅の香を袖にうつしてとめたら〔ば〕春は過ぐとも形見ならまし」

ここでは、二行目の「うつしてとめたら」の次に来るべき「は(ば)」が書かれていない。この「は」は次の「盤」でその役をやらせている、つまり「は」を一字書いて二度読んだことにしているのです(決して脱字、書き忘れではありません)。文字をたどってよんでいけば、一字足りないけれど、一字で二字分働いているのだ、というふうに書いています。もちろん、書にするとき書き損じた(欠字)という説は有力です。

それから二行目、第三句の「とめたらば」は、じつは、この書を書いた人のアレンジです。「とどめては」がオリジナルとして普及していますが、作者(書の)は、敢えて変えたのですね。さっきの升色紙も「月かくるらん」とやっていまして、これは「月宿るらん」というのがあります。

一字わざと欠字にしたり、原文を改変したり、これこそが、当時の通人の腕のみせどころだったと考えられます。

欠字にするということは〈隠す〉ということです。〈隠す〉ことによって〈仄めかす〉、これが高度な品のある表現方法だったのです、この時代の人(知識人)には。

—5—

さきほど、京の宮廷の知識人は理屈も和歌で表現するといいましたが、こうした「仮名」(女手)が書かれ親しまれている一方、もちろん、仏教界や実務の世界では漢文で(つまり広い意味での散文で)理屈/理論を伝え合う慣習は続いています。実務上の「真名」の世界とそれに隠れるような位置に(真っ向から対立・対抗するのではなく)、拡げていった(確立したといういいかたではふさわしくないような定着のしかたをしていた)のが「仮名」です。9世紀から10世紀へかけての今日の貴族・公卿たちによって蒔かれたこんな手法がいろんな表現のありかたに関わる思想として育ち、京の宮廷の内部にとじこもった閉鎖的な文化として終らず、列島に広がっていこうとするふしぎな魅力がそこにはありました。

仮名文字を連綿体として書き綴り、そのメッセージを伝える文字の姿を支える秩序は敢えて〈隠して〉おくことによって、かえってほんとうに、そのもの/ことのありさまが味わえるという表現思想がここに誕生します。

さきにみた「聖徳太子絵伝」は絵画という場面において、この「仮名」の「連綿体」表現を実践した一つの例でした。そこには、一つの襖を形づくる空間の枠の中に風景が散らばり、その風物の配置・書きかたは、唐絵(カラヱ)の伝統を色濃く遺し、しかし描きかたの部分部分に倭絵(ヤマトヱ)風の処理の仕方も見えていて、書でいえば行の体です。その行の体の場面(背景)に、つまり聖徳太子の生涯の物語が、絵としての表への出かた、描きかたは「行」体でありながら、物語の運びかたの動きは、「仮名」文字の「連綿体」の動きによって展開されているのです。そうであることによって、〈時間〉の経過の秩序が〈隠され〉、つまり楷書風に整っていない〈時〉の動きの感覚・実感がそこに〈仄めかされ〉ています。

—6—

同じ時期につくられた「伴大納言絵巻」では、この手法がもっと生き生きと実現されています。

この絵巻は、もともとは一巻物だったようですが、早くに(すでに室町時代)、巻頭の詞書(コトバガキ)が破損し消失し、三巻に仕立て直されていたようです〔紙本彩色、上巻31.5×839cm、中巻31.6×859.8cm、下巻31.6×923.2cm、出光美術館蔵〕。

絵巻の詞書は、たいてい巻物の空間上下いっぱいに書体は連綿体の仮名で書かれていますが、「高野切」や「升色紙」「寸松庵」のように、与えられた紙のひろがり(空間)を見えない枠と考え、その中で融通無碍に筆を散らし走らせたという書きかたはしていません。それは、たぶん、詞(コトバ)は絵を引き立てる訳を引き受けようとしていたからだと思います。やはり絵巻は〈絵〉が主役です。

絵襖も〈絵〉が主役で、「聖徳太子絵伝」では〈詞〉は絵の中の短冊に嵌め込まれていました(いい忘れましたが、その短冊の中の文字の書体は「行」です、「草」に近い「行」です(「仮名」ではありません)。

そうして、絵巻物の主役である〈絵〉の筆の使いかたもそうですが、構成は、あの「高野切」→「升色紙」→「寸松庵色紙」に実現された空間(枠)の中での融通無碍な動きを採り入れています。いいかえれば、絵巻の絵のつくられかたは、「仮名」の「連綿体」、それも同じ巻物であった和歌の書をモデル(規範)にしているといえます。「高野切」「升色紙」「寸松庵」に達成された書体の姿は、当時の最も広い意味での美意識の頂点だったといえます。

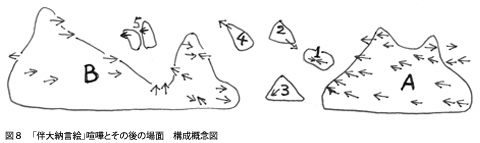

「伴大納言絵巻」の中にある「異時同図法」は、子供の喧嘩に双方の親が出て絡み、それを群衆が見ているという構図でつくられています。

絵巻ですから右から左へと〈時間=物語〉は展開しますが、「伴大納言絵巻」の場合、そう単純ではありません。この場面を単純化した人の群を写しなおしてみます。

- ① 出納(シュツノウ・伴大納言の侍者)の子供と舎人(トネリ・この物語の副主人公・伴大納言の放火の現場を目撃している。しかし身分は出納より低い)の子供が取っ組み合いの喧嘩をしている(描かれているのは子供二人)、

- ② 出納の父親が飛び出してくる(父親のみ)、

- ③ 出納の父親が舎人の子供を蹴飛ばす(三人)

- ④ 出納の母親が自分の子供の手を取って家に入るべく走っている(母と子供)

- ⑤ 腹を立てた舎人夫妻が、大声で大納言の悪口を言っている(舎人夫妻)

まさしく、物語の経過を順次絵にした異時同図法ですが、同一人物が五つの場面に繰り返し描かれては居ません。そういう意味で「捨身飼虎図」や「信貴山縁起絵巻」「聖徳太子絵伝」と構成が異なります。はるかに融通無碍になっているといえばいいでしょうか。五つの場面の動きも、①左上へ→②、上方から下へ→③、左上へ→④、群衆をはさんで左へ→⑤、という展開で、画面の中の動きを図式化すると図8のようです。

A、Bは群衆(喧嘩をみている人だかり)です。上の図式は非常に観念化してしまっていて、絵をみていると、主役たちと群衆の区別はつきません。ようくみていって、物語の展開が判るほどに群衆の一人ひとりがそれぞれ生き生きと描かれています。その動きの見せる線は、連綿体からえたものでしょう。群衆の中に同じ描きかたでまぎれるように主役たちの動きが入れ込まれていて、動きを単位としてとらえる秩序を隠しています。ここにも〈隠す〉ことの技法が見事に働いています。

この喧嘩の場面だけでなく、これは絵巻ですから同一人物は何度も登場しますけれど、とくにここの場面は、時間の経過とともに変る情景がひといきにみてとれるように描かれています。こういうのをみていると、どなたが言い出したのか判りませんが、これは「異時同図法」と呼ぶより、「移時同背景法」あるいは「継時同図法」といったほうがいいと思われます。

絵巻全体の主人公は、そのタイトルからもあきらかなように「伴大納言」です。しかし、この主人公は、ほとんど描かれません。応天門の放火が主題なのですが、その放火の場面も描かれていない。最後に主人の証言で、伴大納言が検挙されますが、連行される牛車の入り口に後姿の一部が描かれている、これが伴大納言です。上の巻にやはり後姿を見せて経っている公卿を最近の研究ではこれは伴大納言だとする説が優勢ですから、主人公が描かれていない〈隠されている〉というのは言い過ぎかもしれないけれど、しかし、これが伴大納言としても、後姿で描かれているという点からやはり主人公を〈隠す〉手法が働いているということは言い切れます。

これが伴大納言以外の人物と擬定する説が長く有力だったことも考え合わせておいていいでしょう。

「伴大納言絵巻」は、中国から伝わった異時同図法(継時同図法)のひとつの頂点を見せてくれます。そして、書が「真→行→草」のスタイルを超えた「仮名・連綿体」を生みだしたように、「伴大納言絵巻」が中国伝来の方法で描かれた「捨身飼虎図」や「信貴山縁起絵巻」、中国伝来の方法から抜け出そうとしている「聖徳太子絵伝」と比べて、「真→行→草」の「異時同図法」でない「異時同図法」(「仮名・連綿体」の継時同図法)を実現していることも。

—7—

この「仮名・連綿体」の手法の根源にあり、それを生かしめているのは、〈隠す〉こと、それによって〈仄めかす〉ことを表現するための大切な技法と考えた思想が成熟したからであります。

この〈隠す〉こと〈仄めかす〉ことによって、最も大切なものに近づくという思想は、日本語(やまとことば)の表現のありかたにも、現れています。

「万葉集」が万葉仮名で記されていたことは誰でもご存知でしょう。万葉仮名というのは、日本語(やまとことば)をそれに近い昔の漢字に当てて表記することすることです。一音一字の表記体系です。「万葉集」や「古事記」が完璧に一字一音の原理で貫かれているわけではありません。人の姓や地名などすでに慣習化している漢字、たとえば「日下(クサカ)」は「玖沙訶」と表記しないで「日下」のままにしておく、とは太安万侶が「古事記」の序文でことわっているところです。漢文風に漢字を並べているところもあります。

この万葉仮名ですが、たとえば、「神」は「迦微」と書き表します。「迦」が「か」、「微」が「み」です。

「古事記」の最初に出てくる歌は須佐之男命(スサノヲノミコト)が結婚するときに詠った和歌で、「八雲立つ、出雲八重垣、妻籠みに、八重垣作るその八重垣を」です。

その万葉仮名を復元してみます。

「夜久毛多都、伊豆毛夜幣賀岐、都麻碁微爾、夜幣賀岐都久流、曽能夜幣賀岐袁」

となります。

長い引用をしましたが、ここでいいたいことは一つ。「古事記」から万葉時代へ、日本語の清濁音を区別して表記していたということです。上の例で「か」は「迦」でしたが、「が」は「賀」です。ところが、時代が下って「ひらがな」(この呼称はじつは鎌倉時代まで待たねばならないのですが)の表記には、濁音、半濁の区別がなくなるのです。さきに挙げた「升色紙」をみていると、

「なつのよはまだ(多)よひなが(可)らあけぬるをくものいづこにつきか(可)くるらん」、

の、「よひながら」の「が」は「可」、「つきかくるらん」の「か」も「可」を当てています。濁音記号はつけないどころか、同じ漢字で、どちらの文字にも使用します。「高野切」の「はるた(多)ちにける日」と「升色紙」の「まだ(多)よひながら」、「高野切」の「はるは(盤)きにけり」と「寸松庵色紙」の「とめたらば(盤)」も同じ例です。

一字で濁音記号のあるなし両用の文字として扱う慣習は、女文字=仮名の連綿体の誕生と同時に形成されていったのでしょうが、どうしてこんな慣習が急速に波及定着していったのか、謎です。

一方、片仮名が仏教の経典を読む振り仮名として使われ発展して、そこでは清濁をはっきり区別していく方向に進んでいるのです。

ともかく、この習慣定着のおかげで「寸松庵色紙」の「むめのかをそてにうつしてとめたら( )はるはすくとも・・・・」の絶妙の〈隠す〉ことによる〈仄かし〉の表現が可能となったのでした。

〈隠す〉ことによる〈仄めかし〉が、日本語表現に拓いた境地の一つが懸詞(カケコトバ)です。

まず、懸詞の典型的な例をひとつみておきましょう。

かすみたち木の芽もはるのゆきふれば はるなき里にもはなぞふりける(紀貫之)

霧が立ちこめ、木の芽もようやく「張る」今日このごろ、「春」の雪が降ると、花が咲いていないこの里にも、花が咲いて散っているようにみえることよ—という意の一首です。

雪が降るのを花の散っている風情と見立てようという趣意にも、「仮」(かりそめ)の姿に浸る喜びが述べられていて、まさに「仮名」の歌にふさわしいのですが、「はる」を木の芽が「張る」と春の雪の「春」に懸けて、一語で二重のイメージをつくらせようとする、これが懸詞の典型例です。

こういう二つの意味を、一つのコトバに孕ませることによって、和歌の表情を多様化するほかに、一つの言葉に二つの意味を持たせるというその意味を消して〈隠して〉、和歌を詠む懸詞が、平安京の知識人の間で流行っていきます。

古今集の巻十は「物名(モノノナ)」というタイトルで47首集められているのですが、ある名詞を和歌の中に織り込みます。ここでは詞書のように「名詞」を挙げています。

- 「うぐひす」(うぐいす)・(鶯)

- こころから花の雫(シズク)にそぼちつつ憂く干ずとのみとりのなくらむ(藤原敏行朝臣)

読みやすさを考えてかなに濁点をつけ、いくつかの文字を漢字に改めました。

歌意は、自分から望んで花の雫に濡れておきながら、ああ羽根が乾かない(「憂く」というの「つらいことに」というような意味。「干ず」は乾かない。)と、それだけであの鳥(鶯)は鳴くのではないだろう、とでも読めばいいでしょうか。「うぐひす」のことを詠って、その名前を和歌の中に折り込んでおくという技巧を必要とする和歌です。物の名を〈隠して〉おくことをたのしむことから考え出された歌の手法です。

- 「うつせみ」(空蝉)

- 波の打つ瀬見れば玉ぞ乱れける拾はば袖にはかなからんや(在原滋春)

波の打ち寄せる瀬を見ていると、白い玉が飛び散っているかのようだ、あの玉を袖ですくってみようとしても袖の中で消えてしまうのだろうよ—と、「この世」の枕詞である「空蝉」を読み込み折り込んだ一首です。「空蝉」という言葉のもつ意味・像を歌のなかに隠して、「この世」のはかなさを歌い(歌意として仄めかし)、しかも「うつせみ」のことばを歌に折り込んでいます。

- 「をばな」(尾花)

- ありと見てたのむぞ難き空蝉の世をばなしとや思ひなしてむ(よみびとしらず)

きっと大丈夫だろうと思って当てにしているとむずかしいことになる。この世というのは、当てには出来ないものだ、そもそも、存在しないものだ、と思ってしまおう、そのほうがいい。—こういう世をはかなむどころか、この世はないんだという考えが、「仮」という文字を混ぜた「かな(仮名)」の姿を支えていたのでしょう。

この一首は「尾花」を詠っているわけではなく、「をばな」のことばを折り込んだだけで、ダジャレに近い感じの和歌にみえます。しかし、ダジャレふうにたのしみながら、同時に、生きるとはどういうことかを考えようとする心構えを詠った一首、やはり理屈・論理は歌に托すという思想からしか生まれない一首でしょう。

- 「けにごし」(牽牛子)朝顔のこと。

- うちつけに濃しとや花の色をみむおく白露の染むるばかりを(矢田部名實)

これは「仮」と「真」の現実性を逆転させる平安知識人の心を見事に謡った和歌だと思います。さきの「をばな」や、凡河内躬恒の一首「月夜にはそれとも見えす梅の花香をたつねてそ知るへかりける」と同じように理論を和歌で表出しています。「をばな」に比べてれレヴェルの高い和歌です。

「うちつけに」というのは「ふとみると」というような意味です。

ふとみると、あの朝顔の花の色はなんと濃い花をしていることよと、誰しも思う。でも、本当は、花の上にのった白露が(「おく白露の」)染め出しているだけなんだ。

19世紀ヨーロッパの印象派の画家たちは、色彩は物に当たる光が決定するのだと考えて絵をつくりましたが、平安の人は花にのった白露が花の色を染めているという理論で、世界をみようとしていたのです。

- 「そうび(薔薇)」バラの花のこと

- われは今朝(けさ)初(うひ)にぞ見つる花の色をあだなるものといふべかりけり(紀貫之)

私は今朝はじめてこの花の色をみたぞ、この花の色はなんとあだなることよ(色っぽくて嫌みだなあ)。

朝顔のように季語(秋)になるほど慣れ親しんだ花ではない。薔薇の花を、貫之は初めて見たといっています。唐国か朝鮮から渡ってきたのかもしれません。そういう濃厚な異国の情緒を、貫之はこの花から嗅ぎ取って謡っています。

こんなふうに、文字の清濁の区別をなくし、ことば自体がもっている意味を文字のあらわれかたから隠し、それも、完全に隠すのではない、仄めかしながら隠していく、そんなことばの使いかたが、仮名の連綿体の思想的根拠となっていることがみえてきました。(もっとも、平安の人は、ボクが一生懸命いっている「思想的根拠」なんて言葉は、聴いたら笑うだけでしょうけれど。…でも、現代のわれわれには、そんなふうにして追いつめて行くことしかできない、そんなふうに追いつめなければ、ほかに方法がないわけです。ただ、笑われるだろうということを心得ておくことは大切でしょう。)

「異時同図法(継時同図法)」は、日本では「楷(真)」「行」「草」の書体を表現方法として借りながら展開していたのが、別系統の書体として「仮名の連綿体」が生まれるとその表現方法を借りるスタイルを成就させました(一般に、それを最も「日本的」といわれています)。絵画の表現方法と和歌や書の表出思想は深く相互に関連し合っていたのです。

「異時同図法」は〈時間〉の経過を絵にする一つの方法です、つまり〈時間〉をいかに〈空間化〉するかの一つの工夫でした。それを当時の絵師たちは(絵師たちは同時に書をものし和歌を詠みましたから)、歌人たちが巧みに隠し仄めかす手法を絵に生かしてみようとしたのは当然の成り行きです。

こうして「仮名の連綿体」は「書」の世界にとどまらず、当時の人びとの生きかたの(方法の)スタイルとなっていきます。

仏教寺院の伽藍配置や、伽藍の内部の荘厳の仕方にも、そのことが現れています。東寺の講堂の仏像の配置と平等院鳳凰堂の内部の飾りかたを比べてみると、東寺が中国伝来の曼荼羅を原型に左右対称の整然とした、各仏像の役割単位を崩さない配置を保っているのに対して、鳳凰堂は阿弥陀本尊を中心にしながら、扉や壁に西方浄土世界を再現させ、飛天の配置だけでみても、役割の単位を保たせるような配置ではありません。

庭や住居の構造にもそれ(仮名の連綿体)が方法として忍ばされています。寝殿造りと、仏教寺院の伽藍配置とを比べてみるとよく判ります。

補遺

日本には、ヨーロッパの「異時同図法」でみたような、〈時〉〈時間〉の問題を哲学体系を備えた論理的な言葉によって表明された思想は実りませんでした。「往生要集」(源信著 寛和1〔985〕年)や「方丈記」(鴨長明著 建暦2〔1212〕)、「徒然草」(吉田兼好著 鎌倉末期)など、あるいは「源氏物語」といった作品から〈時〉について叙述する言葉を探し出して再編する以外に方法はありません。補遺として、日本の今回扱った「捨身飼虎図」から「伴大納言絵巻」の時代に、その思想背景を用意した中国から、いくつか〈時〉をちりばめた語句を拾って、東アジアでは古来〈時〉をどのように見ていたかをメモしておこうと思います。題して「古代中国の〈時〉」。

- ① 時不可失 (ときをうしなうべからず)—春秋時代「書経」からの一節です。

- ② 時不再来 (ときはふたたびきたらず)—同じく春秋時代、「國語」から。

- ③ 時不利兮騅不逝 (とき、りにあらず、すいはゆかず)—前漢、「史記」の「項羽本紀」の一節。追いつめられた項羽の吐いた言葉として有名です。「騅(スイ)」というのは項羽の愛馬の名前。〈時〉はもう自分の方を向いてくれない(利をもたらしてくれない)、愛馬の「騅」も前へ進もうとしない、と嘆いています。

- ④ 及時當勉勵歳月不待人 (ときにおよんでまさにべんれいすべし さいげつはひとをまたず)—陶淵明の詩の一節。

①から④まで、古代の中国では、〈時〉は「時世」の意で使われていますが、その「時世」の「時」は、みずから生命を持ちみずから判断行動するような存在としてみられていることが、こんな例から読みとれます。ヨーロッパの「神」の役を古代中国の「時」は引き受けています。

- ⑤ 感時花濺涙恨別鳥驚心 (ときにかんじて はなにもなみだをそそぎ わかれをうらんでは とりにもこころをおどろかす)—杜甫の詩の一節

①から④に比べて(陶淵明で4世紀)これは杜甫、8世紀の詩人の言葉です。有名な「国破れて山河あり…」で始まる詩の一節です。ここでは「時」が「時代」という意味で使われていて、①から④に比べて客観的な態度で「時」を見ています。8世紀になって、東アジアにもこういう見かたが育ってきたということでしょうか。