今回と次回のテーマはレジュメにありますように、「異時同図法」をめぐってです。これは、別の言いかたをすると、人類は「時間」「時」をどのように描いたかということを考えてみよう、ということです。

「異時同図法」という用語は、いつころからかよく調べてはいないんですが、日本美術史の世界で使われだした用語です。ボクが手元に持っているのは、ちょっと古い1980年代の辞書なんですが、ヨーロッパの辞書にもこの用語は乗っていませんね。新潮社の『世界美術辞典』にも載っていません。

日本美術史というのは、明治20年の岡倉の東京美術学校での講義から始まるのだけれど、それ以来「歴史」を語る方法は、ヨーロッパから輸入したものです。一貫して現在までそうです。

「日本美術史」とはどんな学問か、を一口でいえば、「日本」列島に起ってきた「美術」と呼ばれる現象の「歴史」を、「西洋」=「ヨーロッパ」の「美術」概念と「歴史」分析の方法で記述した知(知識)の体系ということになります。そこで「日本」とはなにか、「美術」とはそもそもなにか、「歴史」とは・・・ということを問題にするのも、大きなテーマですが、今日はそれはちょっと脇においておきましょう。

とはいいつつ、ちょっとそんな例を挙げておきますと、たとえば「縄文時代」という呼びかた、これは、アメリカから明治政府に招ばれてやってきたモースという人が明治12年(1879)だったか、“ cord marked pottery ”と呼んで以来、それを直訳しているんです。「弥生」という言葉は逆に、東京本郷の弥生町でみつかった土器からこの時代の名称に拡大させたのですが、この時代の土器の特徴を総体的に体現している名称ではない、時代の名前というのは、そんなふうに思いつきで名付けられていいのだろうかとふいと考え込むのですが、みなさんはどうお考えですか。

ナショナリズムというのは、——たとえば日本の国家主義者たちの唱えるナショナリズムは、じつは、ヨーロッパの国家観、ヨーロッパで作られた政治思想で武装された「日本」主義です。この日本列島で古くから形成されてきた思想が提唱している思想ではなくって、ヨーロッパで近代に入ってつくられた国家や政治についての考えかたに「日本」を当て嵌めているだけなんですね。だから、そういう日本主義者たちはホントウは「ヨーロッパ主義者」なんです。そして、美術の世界でも同じことがちゃんと起こっている。田中英道という「新しい歴史教科書を作る会」のメンバーである美術史家がいますね。あの方が「天平のミケランジェロ」という本を書いています。天平時代に東大寺の大仏造像を指揮した国中連公麻呂(クニナカノムラジキミマロ)のことをそう呼んで評価する、その呼び方の根っこにあるのは、ヨーロッパの基準です。ミケランジェロは偉大な芸術家だ、そして国中連公麻呂は日本のミケランジェロと呼ぶにふさわしい、というわけです。ということは、自分自身の判断をヨーロッパの権威に頼っているということなので、この態度は、極端にいえば、〈自分〉でとことん考え詰めていくということをしていないわけです。これが、日本の美術史学界(美術史に限りませんが)の現状です。

こんなふうに、ヨーロッパの価値基準の概念をベースにして日本固有の文化や美を語っているのが、現代日本のナショナリズムであり、「日本美術史」も同じ事をやっていることが少し判っていただけたでしょうか。この歪みは大きな問題ですね。

しかしこの問題も、今日はこのくらいにしておきましょう。

ともかく、今日まずいいたいことは、「ヨーロッパ」の学問方法べったりの「日本美術史」の中から珍しくも〔ちょっと嫌みっぽいいいかたをしますが〕日本美術史の研究者が作り出した概念というわけで、そこがまず面白いところです。それを取り出して、もっとその言葉/概念を充実させてみようというのが今回と次回のねらいどころです〔今回と次回といいましたが、お配りしたレジュメのタイトルは「異時同図法」をめぐって(その1)と記してありますね。(その1)は西洋篇、(その2)は日本篇、つまり次回(7月21日の昼と27日の夜)は日本篇で、今日は西洋篇です。〕

日本美術史が生みだした概念でヨーロッパ美術を見直してみるという、ちょっとよくよく考えれば世界中の美術史の研究者がやったこともないことを、今回はやってみることになります。

さて、もう一度レジュメをみてください。そこに記しておきましたが、ヨーロッパ絵画に見られる「異時同図法」の例を「ラザロの復活」をテーマにした絵から考えてみようというのが、今日の課題です。

「ラザロの復活」というのは、新約聖書の「ヨハネによる福音書」その第11章17節から44節に出てくるイエスの友人のラザロという男の復活物語なんですね。

新約聖書には四つの福音書があって、並んでいる順序から挙げていくと、「マタイによる福音書」「マルコによる福音書」「ルカによる福音書」そして「ヨハネによる福音書」、この四つです。「マタイ」とか「ルカ」というのはその福音書(福音書というのはイエス・キリストが遺した言葉と彼の生涯の記録のこと。キリストというのは救世主という意味で、救世主となったイエスが説いた神の国と人類の救いの教えの事を「福音」、英語で Gospel といいます、「福」すなわち「しあわせ」、「音」すなわち「音信」の「音」で、これで「よろこばしいしらせ」という意味です。その「よろこばしいしらせ」をもたらしたイエスの生涯を書いた文書を「福音書」と日本語では呼んでいます。そういうイエスの生涯を書いた文書が四つも、つまり四人の書き手によって書かれて、それぞれ内容に相違点があり、ほんとうはもっとあるのですが、四世紀でしたか、キリスト教会の(当時はローマ・カトリック教会ですが)神父たちの会議で、この四つの福音書だけを正典と決定し、そこで決まったことが現在に至るまでずっと伝統となっているのです。この四つの正典と偽書の問題もなかなか興味深いテーマなのですが、ここではそんな問題に深入りしているわけにはいきません。

現在の聖書学ではこの四つのうち、マルコによる福音書が最も古いというのが常識・定説なのですが、教会で使っている新約聖書は依然として、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの順で並んでいますね。岩波書店が2004年に現在の日本の聖書学者を動員して新しい訳の新約聖書を出しましたが、それはマルコを冒頭に置いていましたね。岩波の新訳新約聖書は、教会でどのくらい採用されているのか、ボクは教会には行っていないので判りませんが、現在の教会が使っている聖書はたぶんまだ伝統にならってマタイが一番始めにあるはずです。

ヨハネはいつも四番目で、四つの中ではいちばん新しくギリシャの思想の匂いのある福音書です。「神は言葉である。ロゴスである」という有名な一句が、その冒頭にあり、こういう「ロゴス」というような言葉は、その前の三つの福音書には出てこない言葉なのです。

そして、今回のテーマの「ラザロの復活」の話も、ヨハネによる福音書だけに出てくるエピソードです。ですがこれは、これから読みますように、「イエスの復活」を予告する「復活」の奇蹟の物語で、キリスト教会ではとても重要な物語となりました。

カトリック教会に十二大祭というのがあって、(1年を通じて行う十二の、つまり毎月一回とり行うお祭りの)その一つに「ラザロの復活」が入っています。レジュメのリストに挙げましたように、6世紀から絵の主題にとりあげられ、レンブラントやゴッホも描いているという、ヨーロッパの画家たちにとっても重要な主題となっているのですね。

その「ラザロの復活」をとりあえず読んでおきましょう。当日は、このテキストを、昔、この日本で100年以上にわたって読まれてきた旧い訳の聖書から抜き出してきました。文語調ですが、なかなか格調があります。昔は、といっても20年くらい前までは、キリスト教信者はみんな教会でこの難しい日本語と取り組んでいたのですね。十七、十八とか文の頭に漢数字がありますね、これは節の番号です。ヨハネによる福音書第十一章十七節から読みますっていうと、さっとその箇所が参照できるわけです。

ボクは学生時代教会学校の先生をしていた経験があるのですが、今日みなさんにお配りしたこの古めかしい文語体を小さい子供たちも朗読していたのですよ。そんななつかしさもあって、今日は旧い訳を選びました。

というより、日本近代の精神史(美術も文学も哲学も音楽も)は、この旧い文体の聖書によって育ってきたといってもいいから、よけいに大事にしたいという気持ちになるんです。この旧い訳では「ヨハネによる福音書」と呼ばずに「ヨハネ伝」といっていました。

☆

ABCの会場では、このヨハネ伝第11章17節から44節を一字一句辿りながら解読していったのですが、旧い文体の聖書はどこの図書館でも読めますから、そこで味わっていただくことにして、ここではボク流の現代語を試みたものをお見せしましょう。

以下、ボク流の「ラザロの復活 現代語訳」です

17さて、イエスがラザロのいる村へとやってきたところ、ラザロはすでに四日前に亡くなっていたということであった。18ラザロが住んでいたベタニヤという村は、エルサレムから3キロほど離れたところにある。19ラザロの姉のマルタとマリアの家には、ユダヤ人がたくさん集まって、ラザロの死を悼んでいた。20マルタはイエスが村へやってきたと聞き、村の外まで出迎えに行ったが、マリアは家に籠ったままだった。21マルタはイエスのところへ行き、こう言った、「ああ、主イエスよ、あなたがもっと早くここへ来て下さっていたら、ラザロを死なさなくてもすんだものを。22だからといって私は、何事も神のみ心のままであることを疑ったりはしません。あなたが神にお願いすることは、なんでも、神はあなたにお与え下さいますということも。」23すると、イエスは言った、「あなたの弟は甦ります」24そこでマルタはこう答えた、「終末の日、復活の日、主のみ心に叶う者が甦ることを私はよく存じております」25イエスはまた言った、「私は復活(よみがえり)だ、生命(いのち)だ、私を信ずるものはたとえ死んでも生きている。26いま生きていて私を信じる者は、永遠に死ぬことはない、あなたはこれを信じますか」27こう問われてマルタは言った「主よ、おっしゃる通りです。私は信じます、あなたは、この世が待ち望んでいる救い主キリスト、神の御子であることを。」28こういって、その場を立ち去り、家へ戻り、マリアを呼びそっと言った、「先生が、村の入口のところであんたを待っていらっしゃるわよ。」29マリアはそこで急いで身を起し、イエスのいるところへ出かけていった。30イエスはまだ村の中へは入ろうとせず、さっきマルタが迎えたところにいた。31マリアといっしょに家にいたユダヤ人たちはマリアが急いで家を出て行くのを見て、彼女はお墓へ行ってそこで泣くのだろうと思い、マリアの後を従(つ)いて行った。32マリアはイエスのそばへ来て、その足元に跪(ひざまづ)き、「主イエスよ、あなたがもっと早くここへ来て下さっていたら、ラザロを死なさなくてすんだものを」と言った。33イエスは、マリアがそう言って泣き、いっしょに従いてきたユダヤ人たちも泣くのを見て、心を震わし興奮したような状態になって言った。34「ラザロをどこへ葬ったのか。」人びとはいっせいに「主イエスよ、一緒に墓へ行きましょう、従いてきて下さい」と言った。35イエスは墓へ辿り着かない途中で興奮状態の中、涙を流していた。36それを見たユダヤ人たちは、「ほら、主イエスはどんなにラザロを愛していたことか」と口ぐちに言い、37なかには「眼の見えない人の眼を開けるような奇蹟をやった人だもの、ラザロの病気を治すくらいなんでもなくやってのけただろうに、遅すぎたよ」と言い合う者もいた。38イエスが墓に着いたときには、さらに興奮状態が高まっていた。墓は横穴式で蓋がしてあった。39イエスはそれを見て「石の蓋を開けなさい」と言うと、マルタが「主よ、死んでから四日も経っています。もう臭っているにちがいありません」と言った。40イエスはそんなマルタの言葉にかまわず、「私はあなたに言ったではありませんか、信じさえすれば神の栄光を見ることができると。」41人びとはイエスのことばに圧されて、墓の蓋を開けた。イエスは眼を天の方に挙げて、こう言った、「天に在す父よ、私の願いを聴いて下さったことを感謝します。42私はもちろんあなたがいつも私の願いを聴き届けて下さっていることはよく承知しています。それにもかかわらず、こんなことを申し上げるのは、ほかでもない、このまわりに居る人たちに、あなたがこうして私を地上に遣わしてくれたことを知り、信じさせるためにです。」43こういったあと、大きな声で「ラザロよ、出て来なさい」と叫んだ。44死者は手も足も布を巻かれた埋葬の状態で、顔も布に包まれたまま、墓の中から現れた。「その布を解いてあげなさい」と、イエスは言った。

☆

余談ですが、「ラザロ」というのはフランス語ではラザール Lazare です。パリにサン・ラザール駅という大きな駅があります。パリを知らない人でもモネの絵でご存知でしょう。フランス語の「サンSt」は英語の「セイント」つまり「聖」という意味で、直訳すると「聖ラザール駅」あるいは「聖ラザロ駅」というわけです。

ラザロという人はそのくらいキリスト教徒にはなじみのある人だということです。これもどこまで信じられるか判りませんが、このラザロ君はイエスが昇天した(天に昇った)あと、マルセイユへ行き、そこで司教として働いたと伝えられており、遺骨もあって、その一部がブルゴーニュ地方(ソーヌ・エ・ロワール県)のオータン Autun にある サン・ラザール St Lazare 聖堂に埋葬されているということです。この St Lazare 聖堂は1020年から1130年頃に建てられた(つまりイエスが死んで1000年後の建築の)ロマネスク様式のカテドラルです。

もう一つ余談ですが、さきほどのヨハネ伝の後半、33・34・38節、ボクは「興奮」「興奮状態」という言葉を使いました。ボクは学生時代、新約聖書のギリシァ語をちょっと勉強したことがあるのですが、ここの箇所は、直訳すれば「心の深いところから憤って」とでも訳すのがいちばん原文に近いと学んだことを思い出しました。これは、病気を治す能力を持っている人が、一種の憑依状態になったことを指していると解釈していいと思います。当時は、そうして不治の病を治す神がかった人が何人もいて、医術の仕事をしており、イエスもそんなひとりであったことが、こんなところから想像できます(こんな解釈は、ボクの独断ではなく、さきほど挙げた岩波の新約聖書でも、佐藤研さんがそういう註釈をつけておられます。)ですから、墓へ行く途中、イエスが涙を流したのも、そういう憑依の興奮状態で流した涙と解釈していい、それを人びとは、イエスが、ラザロが死んだことを悲しんで泣いていると誤解しているのです。この、イエスの真意(神意ですね)と人びとの理解のズレ、これは新訳聖書の底を流れるテーマです。引用した部分でも、23節のイエスが「ラザロは甦ります」と言ったときのマルタの返事、ここにもズレがあり、このズレを負ってイエスは十字架に架けられ復活する、という逆転のなかに神のメッセージが生きる。これが、キリスト教の信仰の構造です。

さて、「ラザロの復活」をテーマにした絵を見ていきましょう。他にも、カラヴァッジオや(1570—1610)やヤコポ・パルマ(1554—1628)、ファブリティウス(1624—1675)(レンブラントの弟子)などありますが、6点に絞ります。最も古い絵から出して行きます。

〔6月30日の昼の部では、新しい作品から出して、時代を遡って考えるというやりかたをしたんだけど、7月13日夜の部では、方法を変えて、時間の流れに沿ってみていくことにしました。

同じ絵を並べて見ていくのですが、時間の順序を変えてみることで、解読しやすかったり、新しい発見があったりするので、夜の部は前回の昼と違うやりかたをしてみたいと思います。〕

さて、いちばん古い「ラザロの復活」の絵は6世紀ですね。西暦500年代、これは、キリスト教のイエスを描いた例としても古いものです。

というのも、イエスが亡くなって、その弟子たちがキリスト教の布教をいろいろな迫害に耐えながらはじめていた頃は、イエスの画像=絵あるいは彫像というのはなかった、もちろんマリアもなかった。聖なる存在を像にする(イメージ化する)ということは、許されないことだという考えがあったのだと思います。許されないというか、この聖なる存在はとても絵や彫像などに出来るものではないという畏怖の念が当時の信仰者には共通にあったのだと思います。

仏教でも同じです。最初期の原始仏教の時代、印度のサンティー寺院のレリーフなどにもブッダの生涯が彫られて描かれていますが、ブッダの像は決して、描かない、彫らない。聖なるブッダがそこに居た証に、花(蓮華・宝相華)で飾られた椅子だとか足跡だけ描いています。

たまたま、石なんかがころがっていて、それがイエスとかブッダの似姿をみせていると、それを拝んだりした、そのうち、自分でも彫ってみようとか、できるぞ、というふうになっていったのではないか、ボクは、キリストやブッダの像が生まれてくる契機を、そんなふうに想像してみます。石だとか、木の幹だとか、葉っぱでもなんでもいいのですが、自然物にそういう聖なる存在が現れるということが、とても大切だと思います。そういう経験というかきっかけがなかったら、聖なる存在を自分の手で描いたり彫ったりすることは思いつかなかったかもしれないとすら思います。いまでも、東アジア、とくに日本では、自然の中から姿かたちのいい石を探し出してきて愛でるという営みがつづいていますね。これなぞ、こういう原始的というか原初的な自然の造形への賛仰の心性がつづいてきている証で、東アジア・日本でこそ遺ってきているのだと思います。

最初は、人間は、最も尊い聖なる存在を像(イメージ)化できなかった、つまり、対象化できなかったということ、これはとても重要なことだと思います。現在のわれわれはすっかりそのことを忘れて自由に勝手気ままに何でもイメージ化(映像化)してしまいますが、かつては昔の人は、それができなかった、描き出す(とくに「手」で描き出す)ということをしないで、その聖なる対象を身近な存在と感じる(それが拝むという事なのかもしれないけれど)、そういう方法で、昔の人はなにかを感じていた、その能力を僕たちは、もう所有していないと、いいきれるかどうか、意外と対象化されたイメージをみながらそれをすばらしいと思い、感動しているとき、眼に見えていないなにかを感じとって、それに浸っている、その感動のしたかは、われわれの内部/深部に眠る古代の人間の感性が蠢いているのかもしれない。これも別の機会にじっくり考えたいテーマです。

仏教は、そのあと、紀元100年(2〜3世紀)頃からガンダーラやマトゥラーと呼ばれる仏陀の彫像が作られ、礼拝の対象になっていきます。

キリスト教ですと、紀元325年でしたか、ニケアの宗教公会議で偶像崇拝が許可されるというか、公認される。ということは、それまでに、イエスやマリアの像を拝む行為がかなりの勢力になってきていたということですね。とにかくこうして、イエス・キリストやマリアの像、聖書の場面が描かれたり彫られたりして行きます。

この初期のイメージ化には、大きく二つの方法がありました。教会や墓などの壁に描く、つまり壁画の方法と、冊子、本形式で鞣した皮の上に描く写本の方法です。

この二つの方法はそれぞれ目的や用途が異なっていたわけですが、まずとりあげる「ロッサーノの福音書」は、写本です。紫羊皮紙といいまして、羊や山羊、仔牛の皮を鞣して裁断して揃え、それを紫貝の分泌物で染めた、贅沢な羊皮紙に描かれています。

図1は、「ロッサーノの福音書」の「ラザロの復活」のページです。画面は、二段に分かれていて、下の段は、聖人たちが上段の情景を手を挙げて称えているという感じですね。

上の段、左から五人目、黄土色の衣(きもの)を着ているのがイエスです、その足下に二人の女(マリアとマルタ)が跪いています。真ん中の四人のうち、イエスを見ている男がひとり、その反対の方を見ているのが三人、その方向を辿ると画面の右側には布に巻かれたままの甦ったばかりのラザロがいちばん端に立っています。

物語の時間の経過という点からみると、ここにはいくつかの場面が描かれていますが、これは「異時同図法」と呼ぶわけにはいかない。あとでレンブラントの絵と比べるとはっきりするのですが、レンブラント以降近代の画家は、ある出来事/情景の、まさにその一瞬を描こうとします。「ロッサーノの福音書」の挿絵は、たしかに、ある出来事、つまり、イエス・キリストがラザロを復活させた出来事の情景を絵にしてるのですが、近代の画家たちがかんがえているような「一瞬」「瞬間」を切り取るように描いていません。おそらく古代の人には近代人の考えるような「一瞬/瞬間」という観念はなかったのかもしれない。

「瞬間」という言葉はあったが、その言葉が観念として浮かびあがらせる/描き出させる情景は、いくつかの時間の複合形態(こういういいかたじしんとても近代的ですが)だったといえばいいでしょうか。

こういう描きかた/時間のとらえかたはずっと古代の人々がやってきたのですね。エジプトでもラスコーなんかの新石器時代でも。レジュメの下の方に参考として「フランソワの壺」とありますが、ギリシァの黒絵式の壺の絵です。

この壺(図7)はフランスの画家アレッサンドロ・フランソワがイタリアのトスカーナで見つけて大評判になり、(高さが66センチ、胴回り一番太いところで180センチ、ぐるりと五段に分かれてギリシァの神話が描かれています)。トスカーナ大公が買い上げて、ウフィツィ美術館に展示されていたのですが、19世紀の終わり頃、そこの守衛がこの壺を粉々に割ってしまった、その破片を改めてていねいに継いで再現したのがこの写真です。現在はフィレンツエ考古美術館に保管されています。

これは参考のために、古代ギリシァの絵もこんな風だったということを納得してもらうために、一寸みてもらうことにしました。先ほどいったこと、出来事が物語風に描かれています。絵があるとその登場人物の名前も記入されています。近代的な一瞬の情景を描いているのではない、フリーズに沿って物語つまり「時」は動いていく、しかし、「異時同図法」ではありません。もっと幅のある奥行きのある「時間」がここには描かれているといった方がいいのかもしれません。

「異時同図法」というのは、じつは中世という時代に入って、中世のキリスト教神学が哲学としての機能を持ち出した時期と対応しています。図2は、12世紀初頭、聖堂に描かれた壁画です。キプロスにあるパナギア・アシヌウ聖堂の「ラザロの復活」です。図3は、図2と100年と隔たっていない頃につくられたシナイにある聖エカテリーニ礼拝堂の壁画の「ラザロの復活」です。

時代も距離もそんなに隔たっていないせいか、構図も描き方も共通点が多い。画面の左寄りにイエスが立っていて、この仕草は(これはロッサーノでもそうだったのだけれど)、マリアとマルタを祝福していると同時に、ラザロに「立ち上れ」と命じて奇蹟を起こしている仕草です(これは一つの仕草・身振りの絵で、複数の動作を語っている/示しているのですが、図5のジョットへいくとこの意味づけがもっと豊かな絵になります)。

イエスに跪いているマリアとマルタ−−どっちがどっちかボクには判断できませんが、この姉妹は、一人がイエスの方を向いて跪き、もう一人は跪きつつ顔は甦ったラザロの方を振り向いています。一つの画面の中にいくつかの経過した時間の場面・情景が描かれています。

聖エカテリーニ礼拝堂のラザロが描かれた時期とパナギア・アシヌウ聖堂のラザロが描かれた時期の隔たりと同じくらい、一世紀に満たない、おそらく6,7,80年くらい間を置いて、この二つの絵の先に生きた聖アウグスティヌスという神学者はもうみなさんよくご存知の名前だと思います。西暦4世紀から5世紀にかけて、初期キリスト教神学・哲学の代表的存在です。そのアスグスティヌスが、『告白』という著書で、こういっています、

《魂の中には、現在、過去、未来の三つの時があり、私は魂以外のどこにおいても、それを見る事はない。過去についての現在は記憶であり、現在についての現在は知覚であり、未来についての現在は期待である。》

こういうふうに〈時間〉〈時〉を哲学的に語れるようになってきたというわけです。そういう思想の成熟といってもいいでしょう、深まりに呼応して、教会堂に描かれる絵にも、「現在」「過去」「未来」の「現在」が実現されているというのがこの聖エカテリーニ礼拝堂とパナギア・アシヌウ聖堂の例といえます。

しかし、次のジョットと比べると、はっきりしてくるのですが、これらの絵はどこかに説明としての稚拙さ、未熟さのようなものを引きずっています。イエスの身振りにイエスの偉大さの全てを凝縮させようとしているけれど、姉と妹の仕草・身振り描写は、時間の経過をつなげる説明になっていない。

ロッサーノの福音書では、眼や心に浮ぶ事象(ことがら)は(つまり、それが「見える事象(もの)」なら)なんでも描き出してしまおうとしていて、逆に「時間」の経過は描けなかったといってもいいのだけれど、聖エカテリーニ、パナギア・アシヌウは、その点で身振りの描写に象徴性を盛り込もうとする技術が成熟してきてはいます。

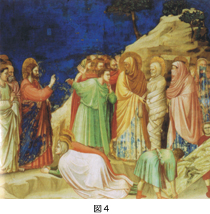

さて、ジョット(1267—1337)です(図3)。この絵はパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂にある、たくさんのイエスの物語の一枚です。1304年〜6年にかけて制作されました。先の二つからそれぞれ100年〜200年後です。ここでは古代からの、物語の中の時間の錯綜した姿というか積重った時間を一枚の絵に描いて仕舞う描写を継承しながら、同時にそこに描かれてある場面=情景が全てを語ってしまう、成熟した説明=物語描写が見られます。

イエスはこれまでの絵より、左に退いていますが、はるかに人間的な身振りで、しかも威厳を持って右手を挙げています。

この右手、この「ラザロの復活」ヨハネ伝14章11節から44節の出来事—その時間の経過全てを語っているのです。

- 1)まず、跪いている姉妹に「ラザロをどこへ葬ったのか」と訊く34節、跪く姉妹は23節から27節。

- 2)そして「墓石をどけよ」という39節。

- 3)次に「ラザロよ出て来なさい」43節。

- 4)天上の父なる神に祈る仕草41〜42節も描かれています(顔は天を仰いでないけれど、右手でそれを表しています)。

ほかに、甦るラザロはこれまでのどの絵よりも、生きた姿(布に巻かれていても)で、(これが44節のこの物語のクライマックスです)そのクライマックスを強調するために大きな身振りで驚きを表す緑色の衣服を着たユダヤ人を画面中央に配しています。

右隅に墓石(蓋)をどけている人物(41節)と鼻を覆う人物(39節:これは福音書ではマルタが「もう臭ってきています」とだけ言っているのですが、ジョットはその一言をこういう絵に仕上げているわけです)。こうしていろんな身振りをしている人物を配して、時間の経過を描いているわけです。

「異時同図法」といってきましたが、これまでのロッサリーニ写本からジョットまで、一枚の画面の中にいくつかの物語の「時」の経過が盛り込まれているという意味で、この範疇に入れてきました。しかし、これらは同一人物が一つの画面の中で、時間の経過と共に何回も描かれているという意味ではまだ完熟の「異時同図法」とはいえません(ジョットといえども、です)。

そういう「異時同図法」をみせてくれるのは、じつは「ラザロの復活」の絵でなくて、マザッチョ(1401—1428/29)の「貢の銭」という絵です。フィレンツェのサンタ・マリア・デル・カルミーネ聖堂の中にあるブランカッチ礼拝堂に描かれています。

ほとんど完璧な一点透視図法で構成されていて、成熟したルネサンス絵画はここから始まるといってもいい名画で、みなさんもよくご存知の絵ですが、これも新約聖書マタイによる福音書17章24〜27節に述べられている奇蹟物語を絵にしたものです。イエスが弟子たちを連れてカファルナウムというところへやってきたら、神殿税を要求された。そこで信仰教義解釈のやりとりがあって、これは省略しますが、要するにイエスは税金を払ってやろうと答えます。そして弟子のシモンに海へ行って釣り糸を垂れよ、最初に釣れた魚の口を開けてみると一枚のスタデルム貨幣をみつけるだろう、それを収税人に与えなさい、と言う。そしてその通りになったという話で、背中を見せている赤い服の男が収税人です。中央、イエスが右手をさしだして喋りかけているのがシモン、緑色のシャツに朱色の衣ですね。画面の向って左、海辺でしゃがんでいる男、同じ服装です。つまりシモンが魚をとっている場面。そして右、同じ服装の男、つまりシモンが、画面中央で背中を見せていた男と同じ服装の男(収税人です)に貨幣を渡しています。

ここでは同一人物が二人、同じ一枚の画面に三回登場して「異時同図法」を完成させています。

ヨーロッパにおける「異時同図法」は、この絵がピークで、もう描かれなくなります。あれだけあふれんばかりの物語を描いたミケランジェロのシスティン礼拝堂の「最後の審判」にも、ラファエルロの「アテネの学堂」にもマザッチオがやったような「異時同図法」の絵はありません。

ルネサンス時代の哲学が、より理性的に世界を把握しようとしていく方向のなかで、迷妄な思想として「異時同図法」は排除されていくのですね。

つまり、「異時同図法」と「一点透視図法」は同居できない。

マザッチオの「貢の銭」は、初期ルネッサンスにあって、この根源的に相対立する思想が見事に一緒になっている稀有な作品例です。

その「一点透視図法」の思想が図5のレンブラント(1606—69)を促したといえます。レンブラントの「ラザロの復活」をみて下さい。その遠近法を駆使した構図とか、光と影の深い味わいある明暗法などについては、これまで多くの解説があるので、ここでは触れません(画集や解説書をみてください)。

この絵は、イエスの奇蹟のその出来事の「一瞬」を描いています。「一瞬」しか描いていないのに、このドラマチックな出来映え。右手を高く上げるイエスの声に反応するかのような死者ラザロ、その復活(よみがえり)の「一瞬」がここに描かれています。

近代の人間はもう「時間」をこうした「一瞬」にしか捉えられないという哲学をもつようになった、その先駆けとなる絵です。写真術が発明されるはるかに前に、人間は、というよりヨーロッパの人びとは、絵を写真機で捉えた像のように描こうとしてきたのです。

レンブラントの時代は17世紀、まだまだ「人間」主体への信頼が強い時代です。その「人間」の主体そのものへの疑惑・不安がおおいようもなく人びとの心へ浸み入ってくるのが19世紀末から20世紀、現代へと広がる時代です。

そういう時代の思想と感情を代表する「ラザロの復活」をゴッホが描いています(図6)。

これはゴッホが精神病院に入院中レンブラントのさきほどの油彩画をエッチングに直した画集(つまりモノクロの絵)を見ながら模写—模写というより再現しなおしたものです。

復活の宣言をするイエスを絵から省いています。ゴッホは「復活」を自分自身の問題として信じたかったのだけれど、当時のキリスト教会(ゴッホはプロテスタントです)の説く「復活」は信じられなかったのでしょうね。イエスの代りをしているのが輝いている太陽だ、という説も以前からよくいわれていますが、そう解釈したい人はどうぞご勝手に、というのがボクの考えで、太陽=キリストと仮定してゴッホにおける太陽信仰を唱えても、ゴッホの絵の味わいは尽くせないだろうなと思っています(いままでのゴッホ解釈は大体そうでした。黄色いひまわりと太陽が彼のシンボルにされていました。そうでないゴッホ像については第一期のABCで喋りましたね)。

時代の制度化された思想が説く世界観にどうしても納得がいかない、それでもなお自らの「復活」を願わざるをえない苦悩するヴィンセントは、現代人の姿と重なってきます(それくらいゴッホは150年前に早くも「現代」の病弊を察知していた、ちょうどレンブラントが17世紀にあって、19世紀の絵画の予告をするような絵を描いていたように、です)。

このゴッホの時代の思想—時に対する思想—を代弁する発言が、ゴッホの同時代のフランスの哲学者にあります。ジュール・ラニョー( Jules Lagneau )という人で1851年生まれ1894年に亡くなっています。彼の『有名な講義録』1880年刊という本があって、その中で「空間はわれわれの能力の記号であり、時間はわれわれの無能力の記号である」といっています。

19世紀後半、人びとはこの取り戻す事のできない「時間」に対する完璧なまでの無力さを思い知っていたのですね。

ゴッホは時間に対して無力だからこそ、なお「復活」を願って(信じてというより願って)あの絵を苦しみながら描いたにちがいありません。

レンブラントは、〈一瞬〉を描き、その「一瞬」の厚み、豊かさを絵にしました。〈一瞬〉にすべての真理が隠れているというこの考え、これがさっきのラニョー先生のいう「空間はわれわれの能力の記号」ですね。

〈時間〉を〈空間〉化することによって、人間はこの絶えず過ぎ去っていく〈時間〉を捉えることができると思っていた時代もあった。時間を空間化することによって、過ぎ去る時間に永遠の価値を与えることができるという、それは、人類の果てしない願いであり、それが美術の歴史の底を流れています。

未来派などもいうまでもなく、時間を空間化して永遠の価値を与えたいという願いの1910年版ですね。すでに時間をとらえることの無力さを知り、レンブラント以来の近代の絵画の描きかたでは「時」は描けないと考えた20世紀初頭の画家たちが考え出した「時」を描く方法です。しかし、この未来派の試みも、時間の経過を描いているような画面を作ってみせますが、結局バラバラの一瞬が一枚の画面に描かれているだけです。或る意味で「異時同図法」の現代版といってもいい。しかし、昔の画家が試みた時を継続する姿として描こうとする「異時同図法」はそこでは実らなかった。

「異時同図法」というのもこうして時間をいかに描くか、いいかえれば時間をいかに空間化するか、空間化することによって時間にいかに永遠の価値を与え得るかの人類の試みの一つです。

次回は、それを日本の場面で考えていきたいと思います。

レジュメの「参考」という項にパウサニアスの「ギリシァ案内記」というのを挙げておいたのですが、ローマの旅行家パウサニアス(2世紀の人)は、デルフォイの聖域を尋ね、その建物の壁画をみて、壁には「トロイの陥落」と「オデュッセウスの冥界下り」の二つの神話が描かれていて、それを描いたのはポリュグノートスという(タソス島生れ)紀元前480年〜440年頃活躍した画家ですが、パウサニアスはその絵をみて「70人ほどの人物を巧みに描き分け、その人物一人ひとりの「個人的エイトス(普遍性をもった性格)」と「パトス(個的な感情)」が表現されている、と記しているのです。

このデルフォイの神殿の壁画は現在遺っていませんが、ギリシァの壺の黒絵や赤絵のイメージはその壁画を写したものだといわれてきています。

古代の人の「時間」の描き方の例を考えるのに、フランソワの壺をさっき一寸出したのにはひとつの企みがあったので、パウサニアスがみた絵はだいたいあんな絵であったろうと推測してみようと思ったのでした。とすると、というか、それにしては、現代のわれわれは、フランソワの壺のような絵をみて、「人物を巧みに描き分け」ているとか「個人的エイトスとパトスが見事に表現されている」とはとてもいえない。これらの絵は極めて様式的であるというのがオチでしょう。ということが、いまのわれわれにどんな問題を投げかけるか、これをじっくり考える必要があるのではないか。

古代の人びとの「巧みな描き分け」「エイトス」と「パトス」が描かれているという表現を、いいかげんなことを言っている、とかいうことはいえません。

やっぱりここは、腕を組んで、どうしてこういう絵にエイトスやパトスを嗅ぎ取ったのかと古代人の感性を改めて尋ねてみる必要があります。そう試みるとき、そういう古代人の、もう現代人がすっかり忘れてしまい、そんな感性はもうとっくに棄ててしまったと思っている感覚がじつはわれわれの身体の細胞のどこかの片隅で眠っていて、モゾッと起き出すかもしれない。「異時同図法」を考えみつめてそんな効果が得られたら、というのが、今回のねらいの一つでもあります。